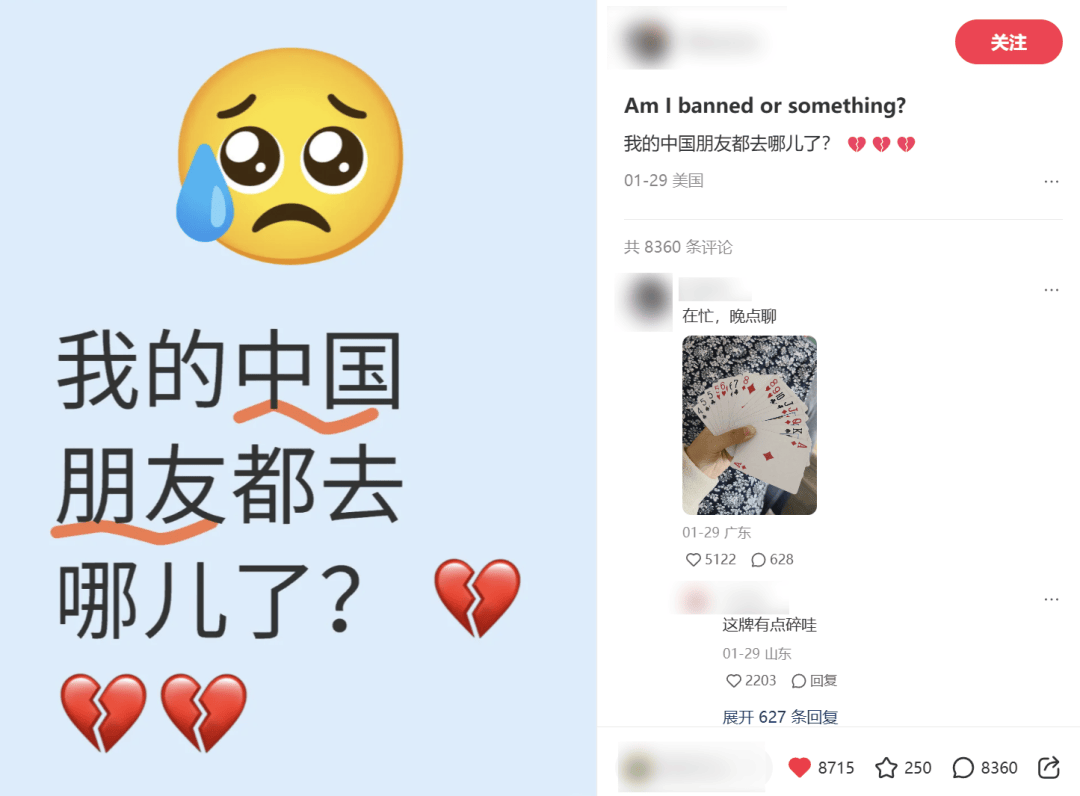

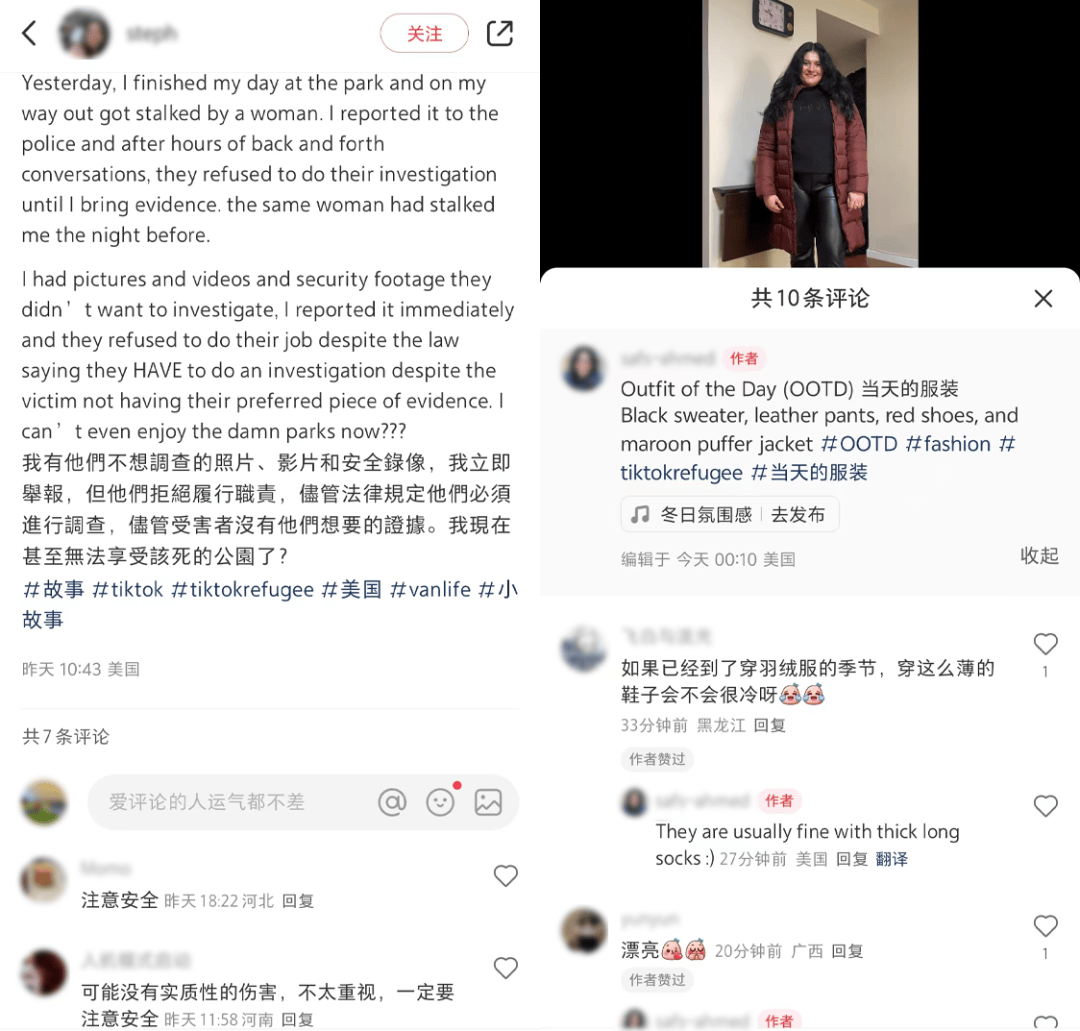

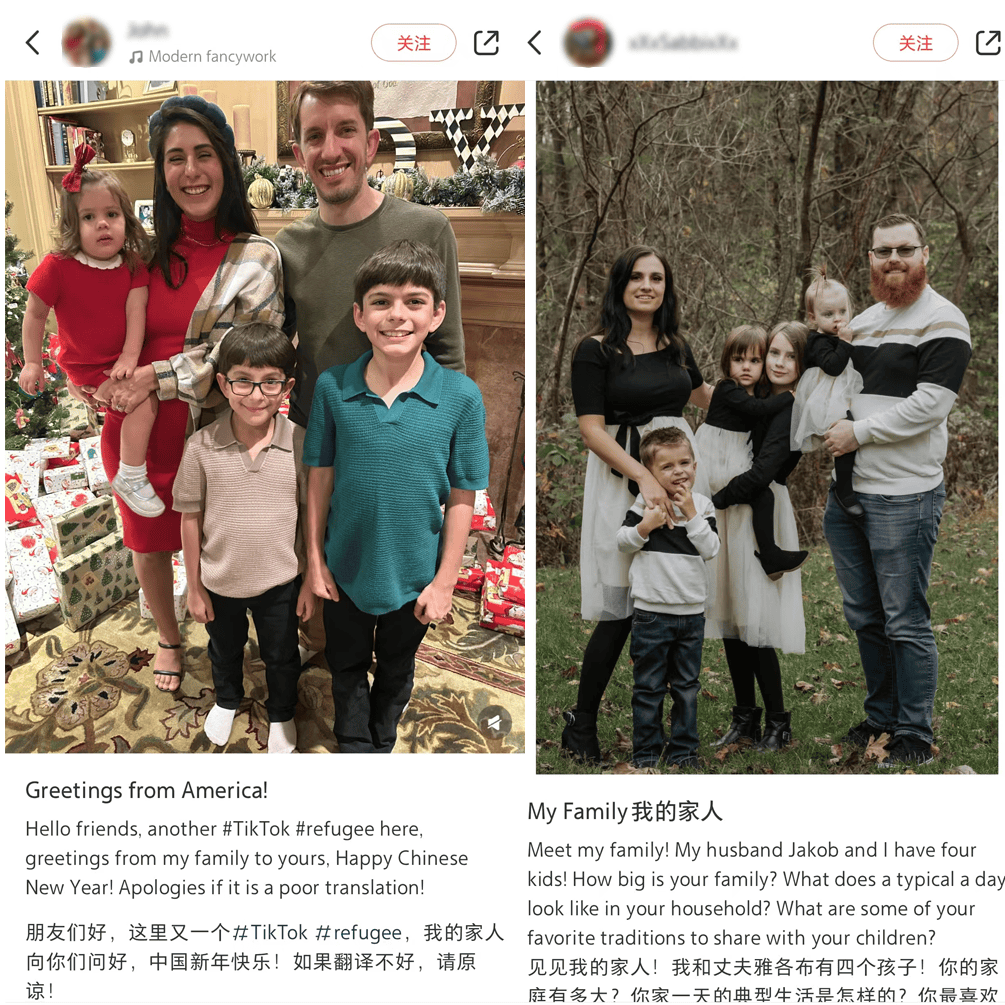

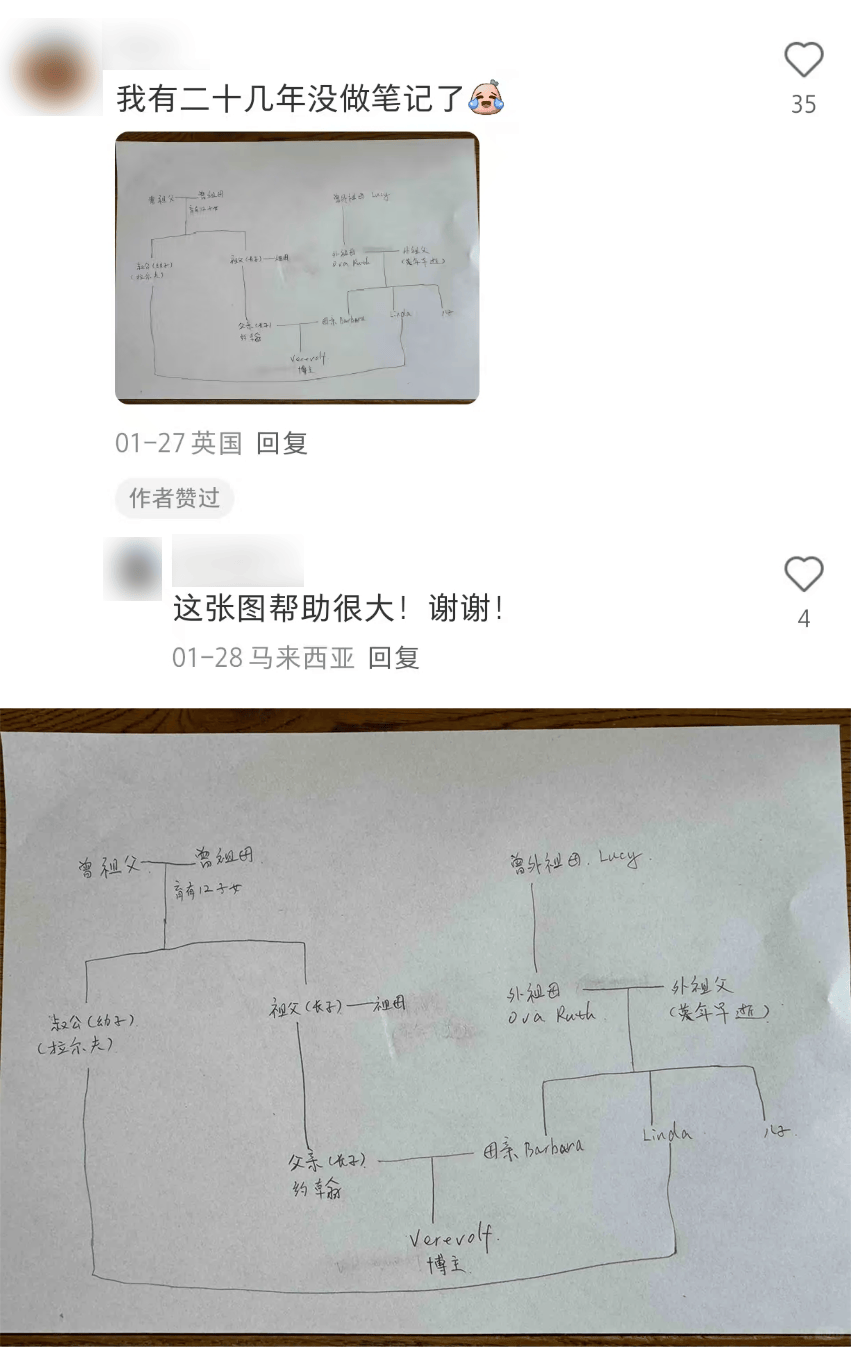

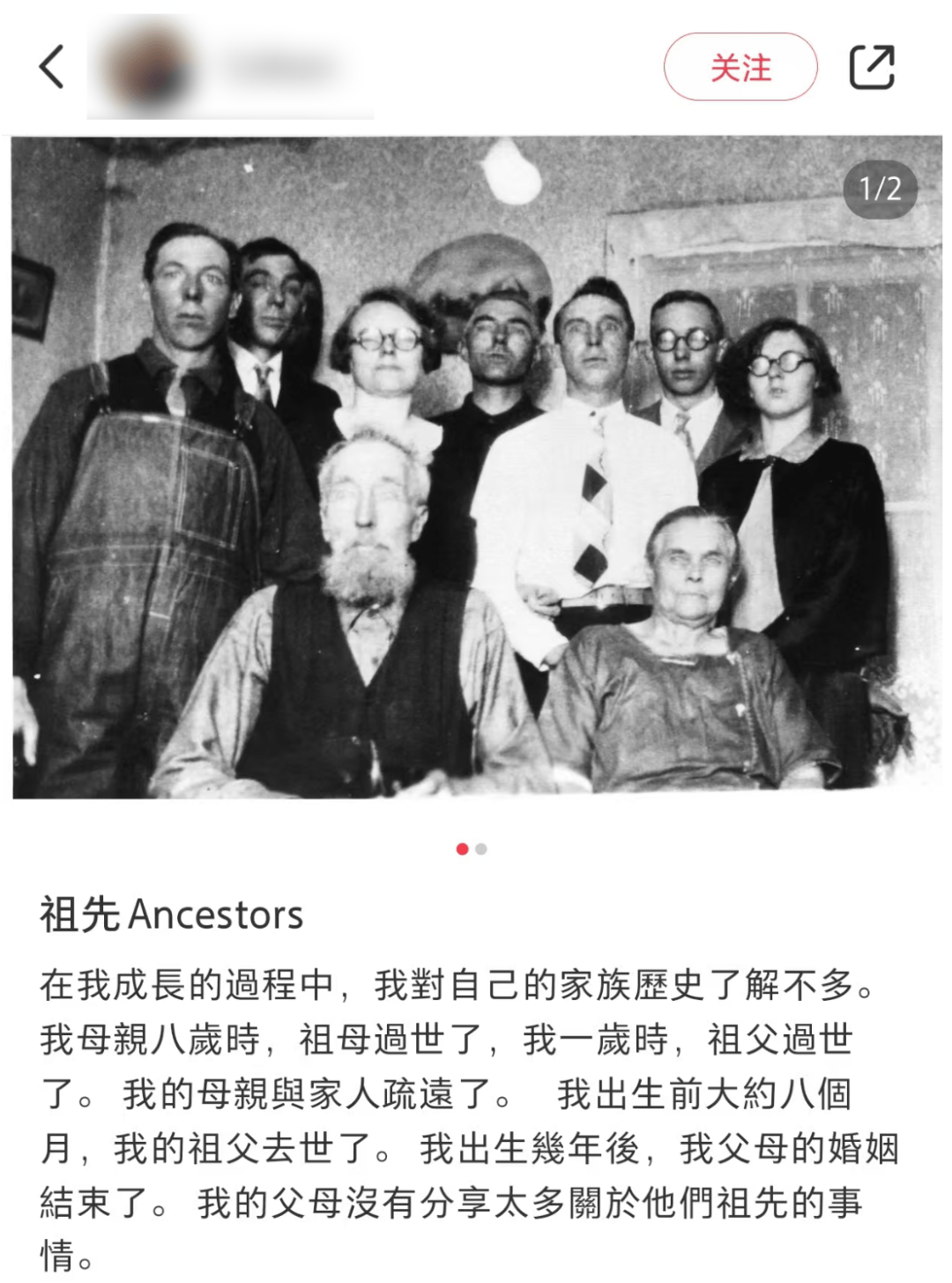

前阵子的“ 小红书洋抖难民 ”热潮,在一趟春节的洗刷下,慢慢回归常态。 一部分外国老铁回到了 Tiktok,也有一部分“ 间谍朋友”爱上了刷小红书,乐此不疲地在翻译软件和小红书之间反复横跳。 春节期间,国内的大伙忙着打牌没空刷小红书,甚至给一堆老外急够呛。  总之,现在国外的朋友和国内的网友过着早 C 晚 A 的交错生活,最后又在信息流或评论区下不期而遇。 别说,这种情况,在当今互联网 确实是独一份儿的存在。  现在,这些留下来的老外,几乎把小红书当成了朋友圈。 像是有事没事,都随手发点日常。 要么吐槽一下生活里的糟心事,要么分享个 #OOTD,一点不见外。  这些内容有别于一开始的交换猫猫照片、互做作业等,从最简单的打招呼,过渡到了更进一步的交流。 临近春节前,他们还分享起了家庭合照,颇有种在朋友圈拜年的即视感。 毕竟没有什么能比一张全家福,更能快速拉进彼此的距离。  阀门一旦拧开,就很难收得住。 类似于一场饭局,开始场子还没热,大家聊点猫猫狗狗生活琐事,现在酒喝到下半场,就开始攀亲戚找根儿了。 目前的情况,是小红书上这帮国外老铁们非但没走,还带来了不少故事和酒。 比如,就有不满足于发全家福的外国朋友,开始分享欲爆棚,聊起了自己家庭的由来和历史。 像下面这位大叔,就是临场发挥讲故事型。  由于想到哪说到哪,人物关系都干乱套了, 还得靠贴心网友帮忙整理出的族谱。  而更多的海外老铁,则属于是老照片+家史记录型。 比如接下来这位老哥,就提到他的祖辈在 19 世纪殖民潮期间,如何从荷兰移民美国, 这期间又为何与欧洲的亲人失去了联系。 各种曾曾祖父的故事被亲口讲述,好像翻开了一本冷门的纪实小说。  甚至,还有美国原住民也参与了进来。。。 而当有的网友向博主提问,他是否为印第安人时,也有 momo 科普“ 印第安人” 这个称呼的由来,并提醒应该称其为原住民。 因为当年哥伦布到达美洲大陆时,误以为到了印度,就直接错误地称原住民为 Indians,这一叫就是上百年,自然是带些讥讽的意味在里面。  咳,总之事情发展到这里,明明一开始大伙还在讨论 Tiktok 难民,却突然画风一转,聊起了殖民和移民的历史话题。 评论区的国内外网友,也从麦哲伦聊到郑和,从殷商聊到少数民族。 追根溯源,就成了大伙热议的话题。  这种坦诚且在中文互联网不多见的分享,也吸引了不少人围观。 美国哥们儿也不跟你藏着掖着,还生怕传达的不到位。

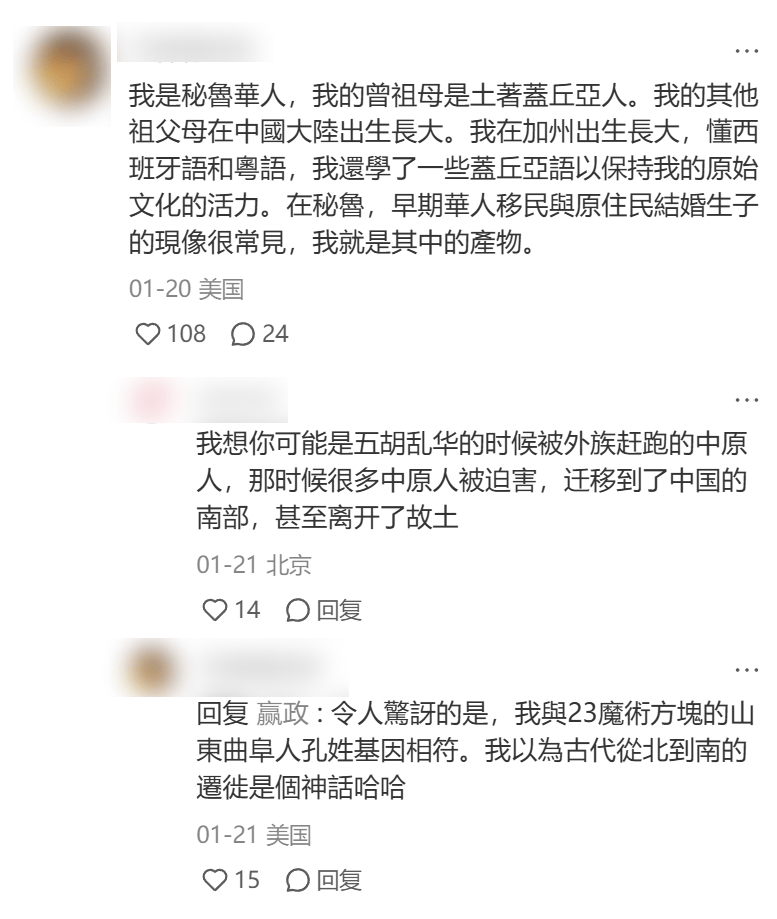

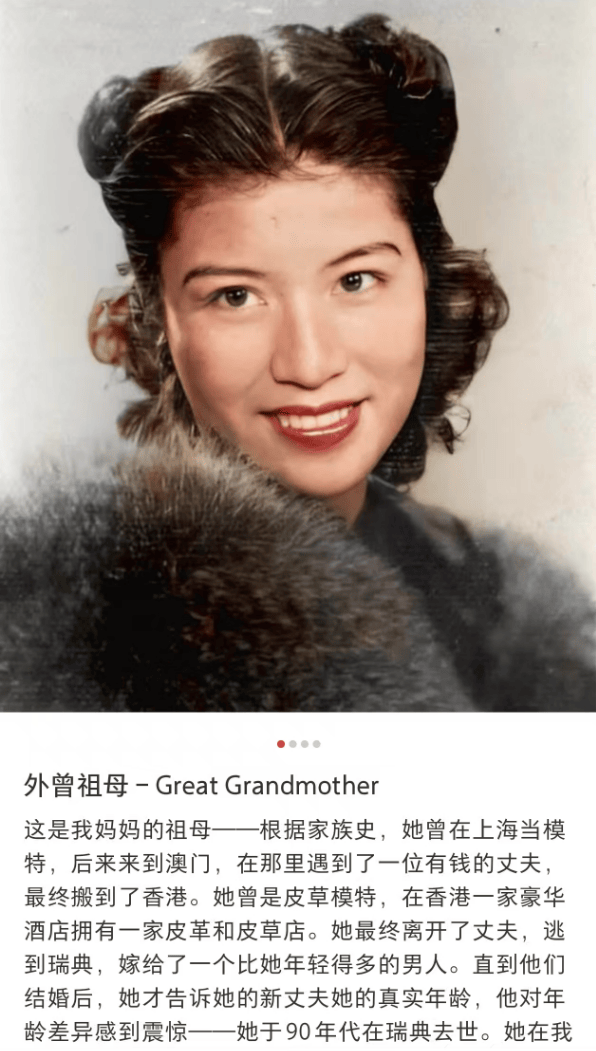

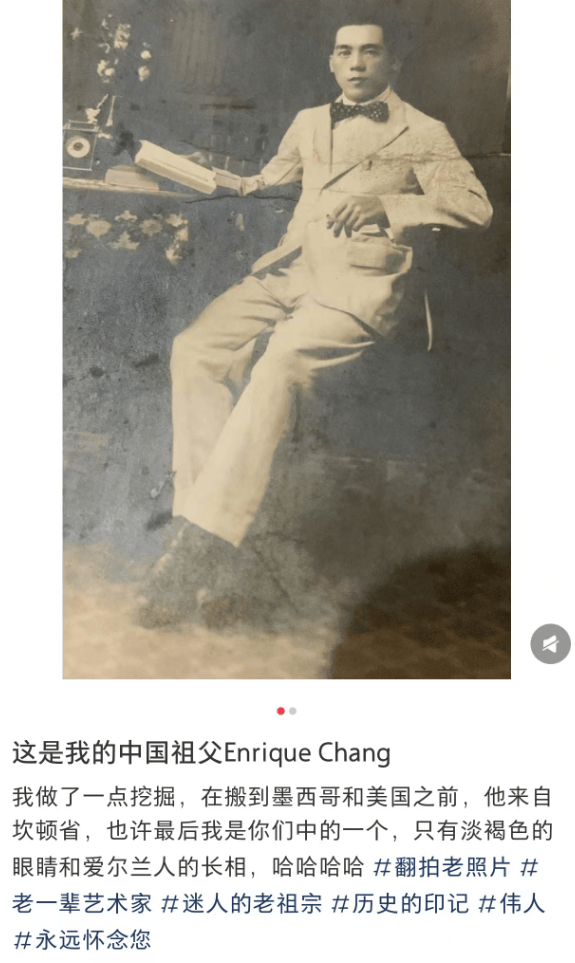

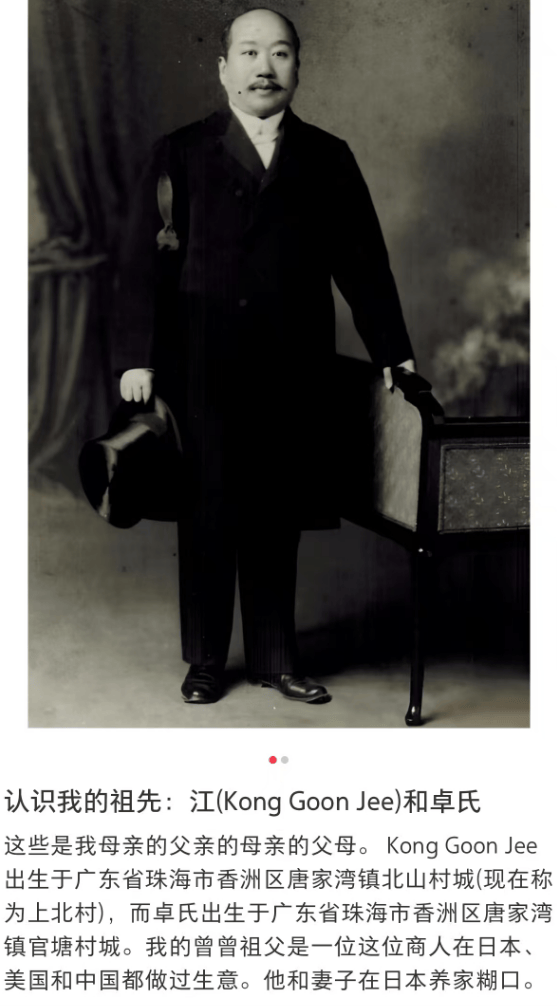

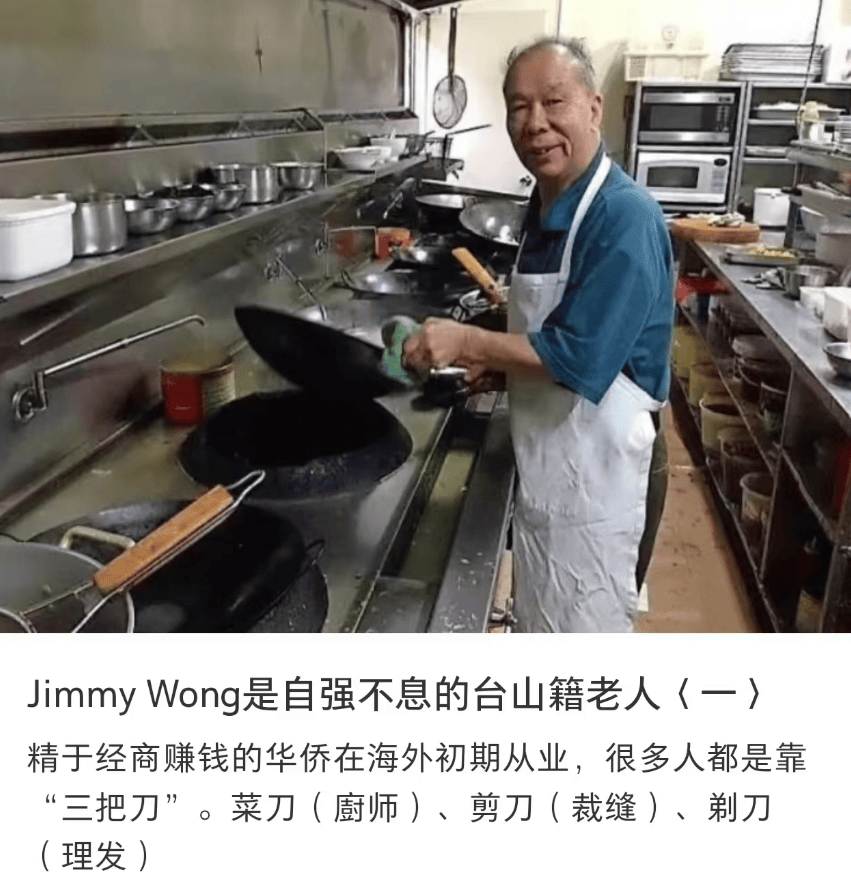

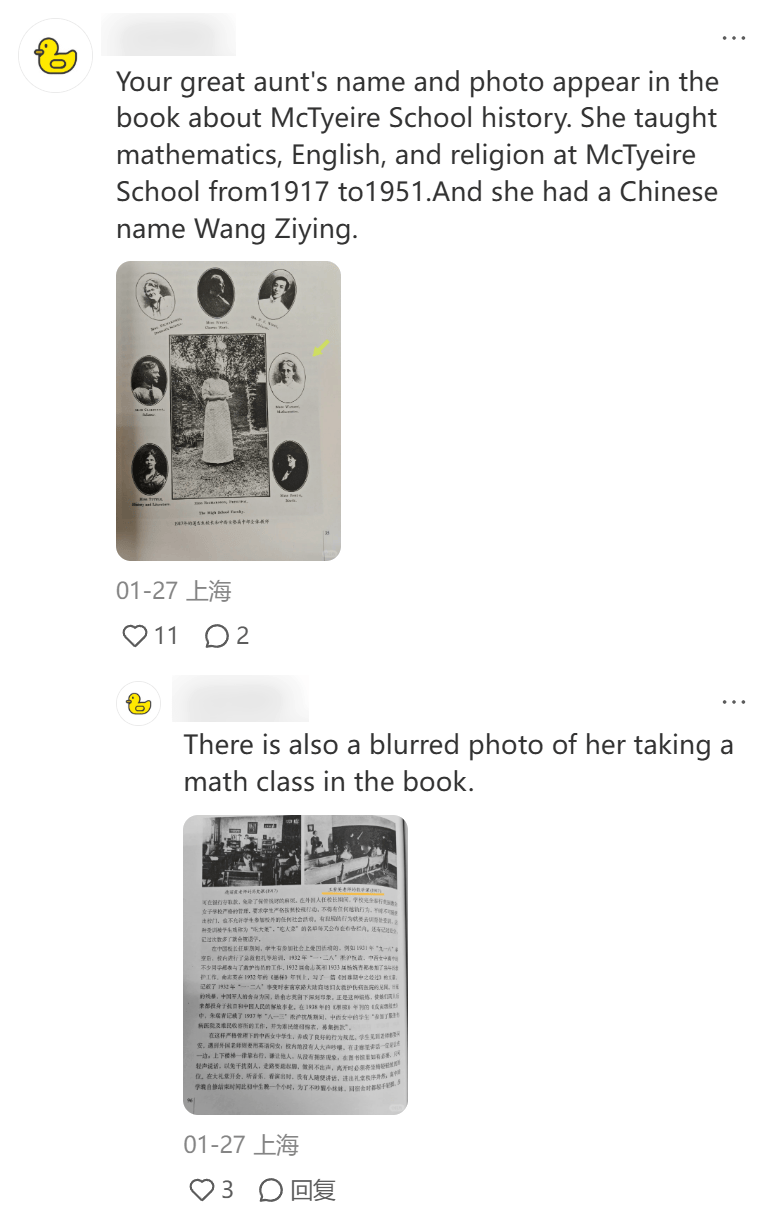

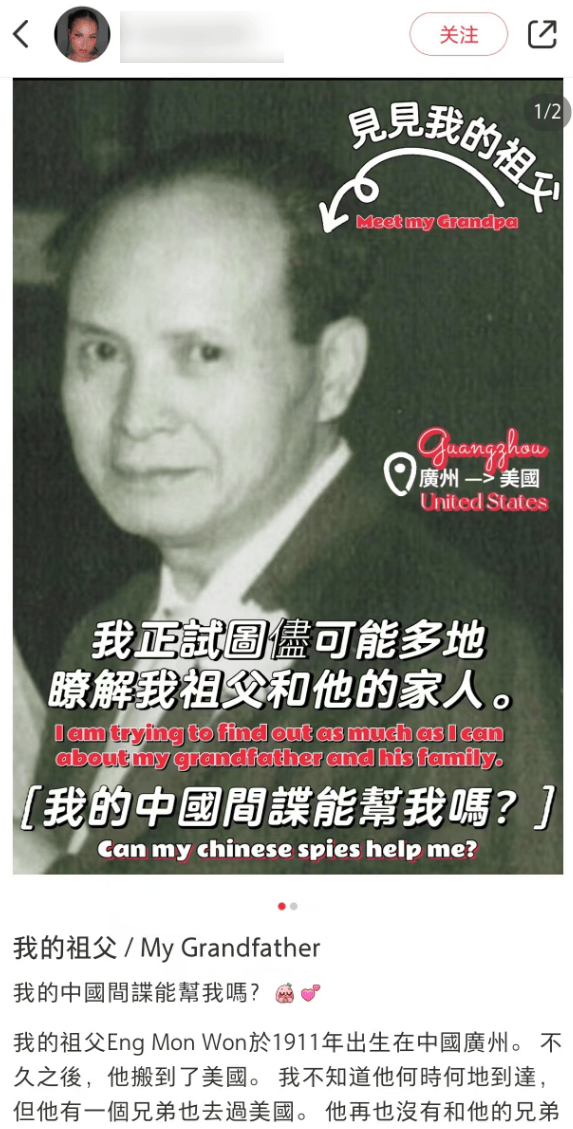

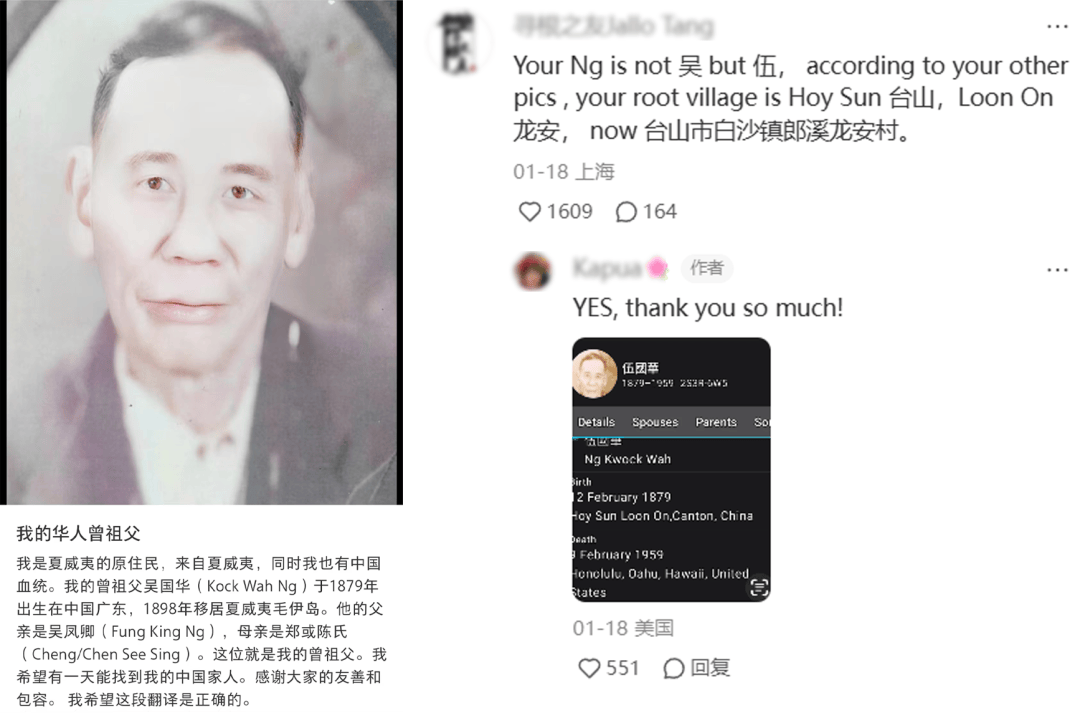

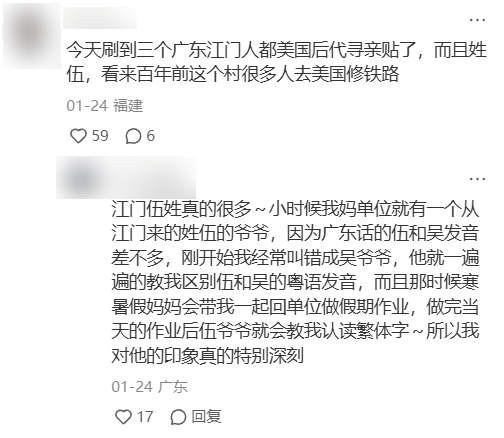

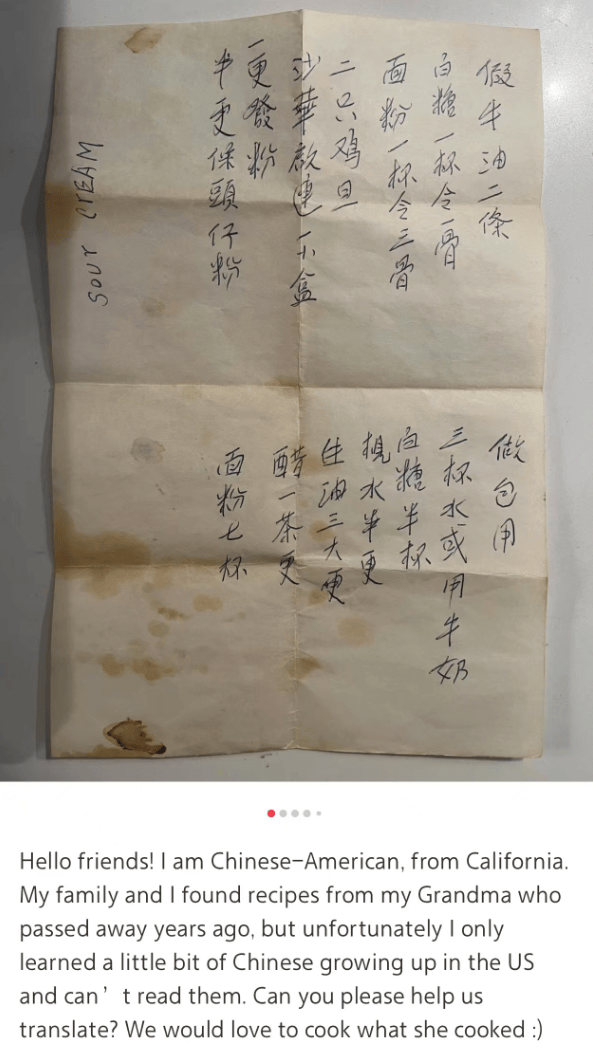

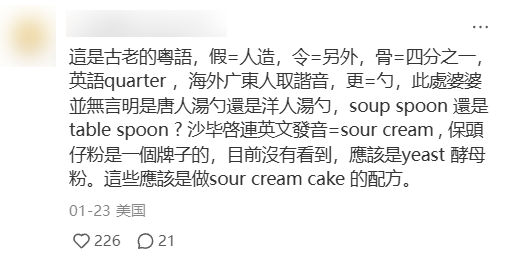

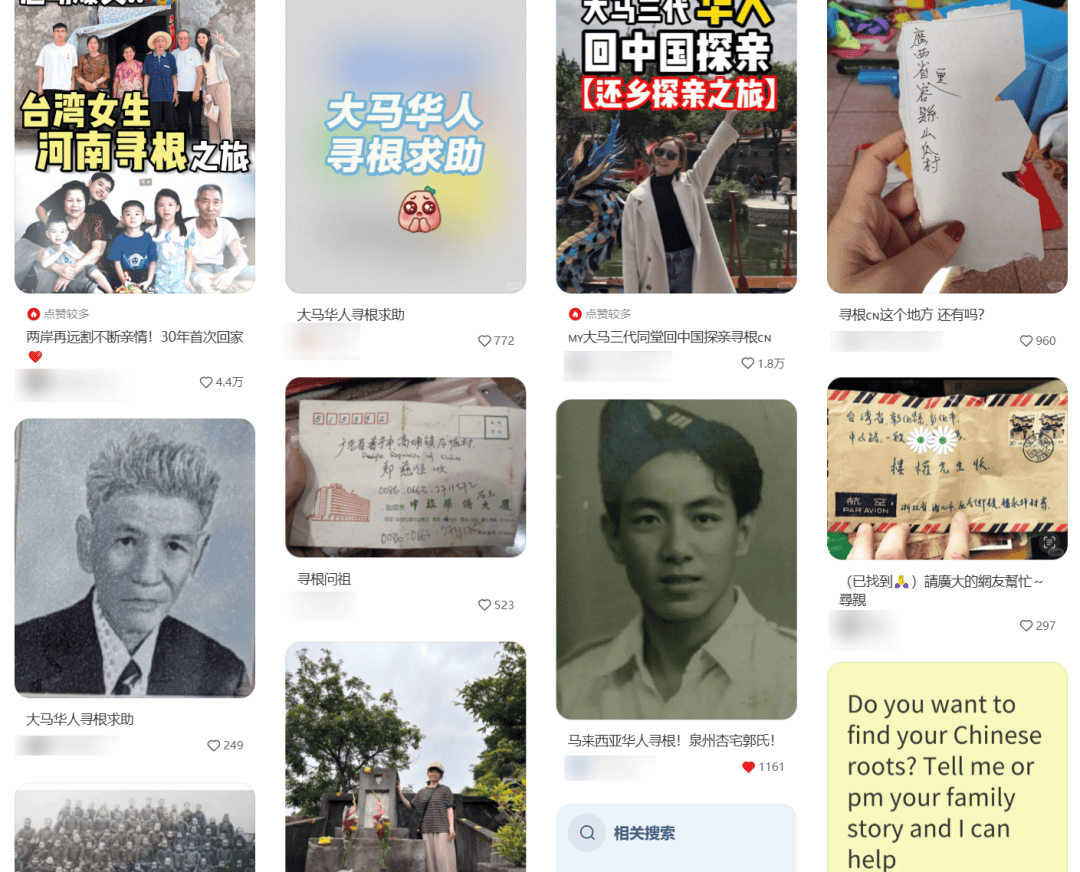

这个类型中,自然也包括了大量的华裔后代。 那些历经几代人后,已经完全融入当地的“ 老外 ”,尽管从样貌上已经看不太出来,但掏出族谱往上一翻,其实都和中国有着千丝万缕的联系。 像是下面这位的外曾祖母,就从上海、澳门,一路来到了瑞典,并度过余生。 尽管已经过去了一百年,她的家庭依然保留了不少来自东亚、华人的生活习惯。  这种奇妙的感觉,把时空对折,让百万网友见证了许多上上个世纪,华人走遍全世界的故事。 也让人发现,原来世界并没想象中那么大,时间是个圈,我们兜兜转转总能遇到。  其中,大量的华裔故事,几乎都起源于广东,不免让网友感叹“ 广东人是全世界的走地鸡 ”。 但国外的姐们哥们在介绍时,由于翻译问题,不少人都把“ 广东省 ”写成了“ 坎顿省 ”,因为他们在书写原文时,并非使用“ GuangDong ”,也没有用中国 1952 年以前的威妥玛式拼音读法“ Kwong-tung”,而是用了“ Canton ”。 说来也挺有意思,毕竟广东话的英文,也是“ Cantonese ”。 而这个单词的来源,其实是 16 世纪那会儿,葡萄牙人来到广东,根据广东话音译出来的,在没有官方正式命名的那段时期,“ 坎顿省”也是沿用了挺长时间。  类似的典故还有旧金山一词的来源,因为美国那么多地名,只有“ SanFrancisco ”没有采用音译。 至于为啥,就是 19 世纪中叶的美国淘金热,吸引了大量广东地区的华人前往,当时先是把 SanFrancisco 直白地叫作“ 金山”,或音译成“ 三藩市 ”。 同时,澳大利亚的墨尔本也同样发现金矿资源丰富,而为了对这两座金山做出区分,索性直接被叫成了新/旧金山。  这些最早出走美国的广东华人,也并非全奔着挖金矿去的,像是早年间广东人去国外经商,主要依靠三把刀: 菜刀、剃头刀、裁缝刀。 说白了,就是去那边当厨师、理发师、裁缝,明显是带着技术去的。 这些小典故,几乎在每篇海外家族历史的小红书笔记下,都有热心红薯做科普,属于是一边看老照片,一边帮大伙温习历史了。  不过,要说中国的网友们,确实是卧虎藏龙。 因为不仅科普头头是道,很多海外原博主自己都不清楚的祖辈经历,也全被网友帮忙挖了出来。 比如下面这位在美国种植棉花的大姐,其姨母就曾在 20 世纪初到往上海,担任传教士辅导中国学生,期间拍了不少自己学生的老照片。 由于年代久远,博主出生时姨母也已经不在人世,所以仅剩下了这些没人配故事的黑白照片,没人知道照片里的是谁,又是怎样拍下了这些照片。  但这都不是事,不知道何方神圣,甚至翻出了以前上海中西女中的历史书。 里面详细记载了 1917-1951 年间,在学校任职的海外教师。 博主提到的姨母刚好在其中,书中记载的名字叫做 Miss Wasson,负责教授数学、英语和宗教课程,而且还有个中文名字——王紫英。 乃至于,连带着其姨母上课时的照片,都一并发了出来,这些资料让原博主和路过的网友直呼 Awsome。  海外老铁们是真没想到,这小红书,可能比 Google 还好使。 于是随后,寻亲&寻根组的老铁们开始发力了。 不光是分享,不少海外华人更希望通过小红书寻找自己的亲系。 要不是这次机会,那些因为颠沛流离的经历而错付的历史,可能永远都没有机会重见天日。  但你还真别说,有一点线索,就有推理出眉目的可能。 这段时间成功在小红书上寻到答案的华侨,真不算少。 像下面这名在美国夏威夷的博主,只知道曾祖父“ 吴国华 ”出生于广东,后移民夏威夷,对于其他方面则知之甚少。 但经过网友结合历史分析后,其实其曾祖父姓伍,而非吴,来自于江门台山。  寻亲帖子中,也有非常多江门后代的寻亲贴,其中大部分以伍为姓。 结合历史背景,依然是淘金热期间的事。 当时正值 19 世纪中期,地处珠江三角洲地区的江门人口密集,土地资源有限,只得去海外谋生,刚好赶上淘金热潮,政府需要修建横跨大陆的铁路来发展经济。 因此,就有不少江门人赴美,这也为后期建立华人社区奠定了历史基础。  顺带着,一些 寻亲贴里祖辈留下来的手书,也被网友破译了。 曾经看不懂的文字,通过评论区的翻译,慢慢有了温度。 苦寻多年的那串地址,也终于浮现在眼前。 又或是下面这位,虽然不是来寻亲的,但实在看不懂外婆留下来的神秘食谱,想复刻儿时的味道却不知从何下手。 毕竟时间太久,语言习惯不同,这菜谱就算咱来了也是一头雾水。  不过高手永远在评论区,到底几勺白糖,给你讲的明明白白。  总的来说,小红书上的这一大波回忆杀,倒是有些像 20 世纪 70 年代欧美国家的寻根热。 当时由于全球化运动的快速发展,那些少数族裔开始意识到“ Who am I ”的重要性,无论身在何处,都不能忘掉自己的根本。 而现在,久违的“ 地球村 ”氛围在小红书复现,让这些融入后的外国用户,愿意袒露心声、寻求帮助,开始寻根问祖。 这关乎于归属感和身份认同,关乎一个飘在半空的人,最后能否落叶归根。  而且,寻找归属感无关国籍,这已经是所有当代人必需的精神寄托,时刻提醒我们无论离开家乡多远,都要牢记自己出身何处。 这也是为什么,长大后的年轻人们,开始热衷于在网上书写家族史。   只不过今年,家的故事撞上了新来的外国老铁。 他们不仅快速融入进了整个社区,时不时在评论区或信息流里出现,而且一下子抓住了在这个社区中暗流涌动的感情。 梳理完上面这些笔记后,我发现让地球村得以重现的,似乎不仅仅依靠翻译软件、交换作业和猫猫照片。 是依靠大家对“ 家庭 ”亘古不变的共同认知,无论是“ 家 ”还是“ Family ”,翻译过来都是不需要语言便能传达的,那就是伟大又平凡的爱。 撰文:赤膊朋克 编辑:莽山烙铁头 美编:萱萱 图片、资料来源: 小红书、CCTV13 |