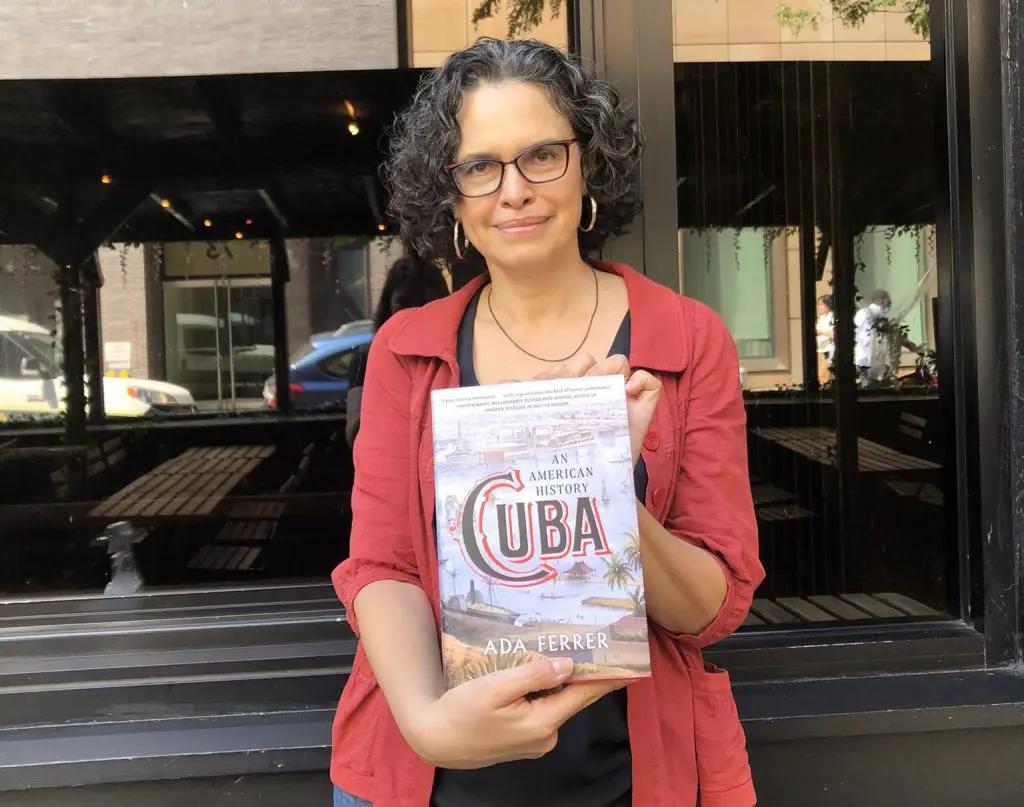

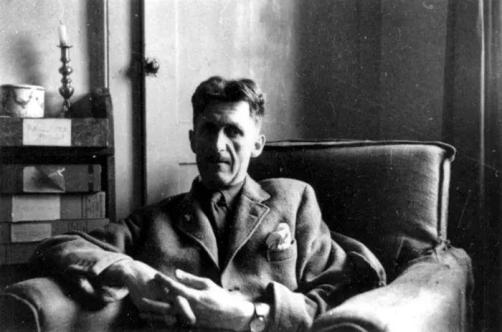

原创 学人君 學人Scholar  《自由古巴》译者林剑锋博士 林剑锋,浙江大学历史学博士,现为杭州电子科技大学马克思主义学院讲师,主攻世界史,《自由古巴: 革命、救赎与新生》译者,另有译作《魔物的诞生:1760年代法国热沃当怪兽事件》。本文为学人Scholar志愿者方华康、戴星慧就《自由古巴》一书对林剑锋博士所作采访。 一、小人物的命运与大历史相互交织 学人:在《自由古巴: 革命、救赎与新生》这本书中,作者艾达·费雷尔(Ada Ferrer)力图使普通人民与国王、总统、革命家、独裁者共享同样的叙述空间。在您看来,作者为什么会采取这样的叙述视角?她的个人经历与身份如何影响了她对古巴历史的书写? 林剑锋:作者在前言中解释过她为什么会采取这样的叙述视角,她是这么说的:“在讲述这一故事时,我尝试着留意霍华德·津恩(Howard Zinn)的教诲,不使历史变成国家的记忆。我也谨记列夫·托尔斯泰在《战争与和平》第二章结语处的忠告。正如他所呼吁地那样,我们的历史不应只关注帝王和作家,而是要去讲述百姓生活的历史。” 我觉得作者的个人经历与特殊的身份状况对于她写这本古巴历史是至关重要的。这本书的英文标题为Cuba:An American History.国内最初介绍此书时曾直接翻译为《古巴:一部美国史》。这个译名当然是不太准确的,但是要对原书名进行精确的翻译是相当棘手的。  《自由古巴》 作者: [美] 艾达·费雷尔 出品方: 浙江人民出版社·好望角 副标题: 革命、救赎与新生 原作名: Cuba: An American History 译者: 林剑锋 出版年: 2024-7 页数: 638 因为American既可以指美国,也可以指代作者意义上的古巴。作者用American有一语双关的意思,既强调在这部著作中古巴与美国历史的关系,因此此书某种程度上可以视为通过古巴看美国历史;另一方面,American还有作者意义上的古巴的意思,只是美国强大的国家实力几乎垄断了American的指代,作者用American指代古巴,此举强调了古巴作为American的历史(比如作者指出哥伦布不曾踏足美国,相反,哥伦布到过古巴)。 作者是一名古巴裔的美国人,她在身处襁褓时就被母亲从古巴带到了美国。不过,这不是一次孤立的、个人的、偶然的移民。作者与其母亲是古巴革命之后千千万万逃离古巴,前往美国的一员。因此作者本人的经历就是历史的见证。作为古巴裔美国人,作者熟稔古巴对美国历史的影响。正如作者所指出的那样:“不了解迈阿密就不可能了解古巴革命,而不了解古巴革命就不可能了解迈阿密。”这样的认知是那些仅仅研究美国历史的人难以归纳总结出来的。Cuba:An American History,试问还有谁比作者更适合撰写这样的一部历史呢?  《自由古巴》作者艾达·费雷尔(Ada Ferrer) 学人:这部作品在系统回顾古巴五百年兴衰历史时特别注重展现其间小人物的生活与命运。这种观察视角和写作方法随着社会史的兴起在中国史研究中也日益受到重视。您怎样看待历史研究中的“上层”视角和“下层”视角? 林剑锋:所谓“上层”视角和“下层”视角,在专业的历史研究中其实早已是老生常谈了。中国史方面,至少从梁任公倡新史学以来,以小人物的浮沉为切片写大历史已然蔚然成风。世界史方面,法国史学界早在上世纪六七十年代就提出了政治史的回归。 因此个人以为就视角而言,从当下来看,下层视角的历史叙述难以称之为新了。不过,一方面,专业的认知和大众的认知之间存在差距,大众的认知还难以跟上史学的最新进展;另一方面,知与行之间存在着鸿沟。知道可以从下层视角叙述历史与如何从下层视角真正写好历史是两回事。 在某种程度上来说,从下层视角叙述历史比从上层视角叙述历史对作者的要求更高。因为倘若对传统的政治史不够熟稔,贸然进入下层视角,就容易导致鸡零狗碎、家长里短。譬如作画,毕加索自述:“我14岁就能画得像拉斐尔一样好。”一个优秀的历史学家也是如此,往往一个历史学家选择从下层视角进行叙述的时候,不是因为他不会从上层视角叙述,问题的关键在于怎样真正地以小见大。 从这个角度来看,这本《自由古巴》显然兼采众长。此作既有个性化的体验,趣味横生,又有宏大的历史联结,波澜壮阔,可谓使人既见树木,又见森林。虽然作者注重展现小人物的生活与命运,但遍览群书,作者可曾有失之于无关紧要、细枝末节的刻画吗?恰恰相反,作者所有的细微之处都与宏大的历史相辅相成。种植园奴隶、制糖业工人、哈瓦那大学学生等都与古巴的大历史有着千丝万缕的联系。小人物的命运与大历史相互交织,平滑的过渡而没有突兀感,这是作者高超的叙述技巧的体现。 二、认识古巴的意义,不在于古巴本身 学人:从欧洲殖民到美国霸权,古巴数百年来的社会发展包括古巴人的生活方式都深受外来势力影响。这段历史似乎恰好生动反映了近代西方文明的向外扩展。本书作者也是在美国成长起来的古巴裔文化精英。请问您怎样看待近代西方强势文明对其他区域文明的塑造? 林剑锋:其实我个人以为在前现代社会,中西方在某种意义上共享同一种世界观:即都认为自己是文明的中心。在西方体现为西方中心论,在中国则体现为传统的华夷之辨。不同之处或许在于近代早期以来,随着地理大发现等一系列事件的进展,西方更具“传教热情”,更主动、积极地将自身的文明推广到世界各地。 在西方强势文明对其他区域文明的塑造过程中,其内部存在着一定的路径差异。比如信仰新教的国家(早期以英国为代表,后期还包括美国),更注重形而下的经济效益。而信仰天主教的国家(如法国和西班牙等),则更注重形而上的意识形态。古巴在这方面就很好地体现了这一特征。西班牙的殖民奠定了如今古巴的宗教、语言和文化特征,英国在七年战争时期对哈瓦那的短暂统治则引进了日后对古巴影响深远的制糖业。 不过,尽管存在着这样的差异,必须强调的是,关于西方强势文明对其他文明的塑造,路径上的差异只是程度上的差别,而不是性质上的区分。总体而言,西方强势文明是一种全方位无死角的冲击,且极具主体意识。过去我们过分强调资本主义生产方式开拓世界市场的必然性,忽略了西方强势文明在这方面的主观能动性。 此外,在西方强势文明对其他区域文明的塑造过程中,其他区域文明的因应亦各有不同。对于美洲和澳洲这些本土文化不够成熟的文明来说,西方的强势文明几乎取代了本土文明。无论是从人种、语言、文化、经济基础以及各种政治的上层建筑来看,西方成功地将自身的文明“复制”到新大陆上。在这一方面,最成功的例子就是美国,美国青出于蓝而胜于蓝,已然成了西方文明最坚固的堡垒。 对于拥有古老悠久文明的欧亚大陆来说,情况则显得更为复杂。有积极拥抱西方文明,主动大刀阔斧进行变革的国家,这一方面曾经一度奉行脱亚入欧的明治维新时期的日本即是典型;有半心半意,在学与不学之间反复拉扯的国家,这一方面以奉行中学为体、西学为用的清王朝为代表;还有半途而废,干脆重回原教旨主义的中东国家,这一方面当下的伊拉克是典型。目前来看,如何面对西方的强势文明仍旧是一个值得思考的问题。 学人:中国和古巴同为社会主义国家,两个国家的近代命运也具有很多相似性,但是国人对古巴的了解其实相当有限,您认为深入认识古巴对于今天的我们来说有什么样的现实意义? 林剑锋:中国和古巴同为社会主义国家,但国人对古巴的了解其实相当有限,根本原因在于古巴是个小国,影响力较小。个人以为深入认识古巴的意义不在于认识古巴本身,而在以更宏大的视野认识世界。  比如我们考察古巴的历史,我们会发现一个特别有意思的现象,那就是古巴经济的崩溃是从90年代开始的。同样作为社会主义国家,中国经济最困难的时期是50-70年代。为什么会发生这样的情况呢?这是因为在计划经济时代,由于中苏交恶发生的时间很早,中国很早就失去了苏联的援助。在70年代,当苏联仍如日中天的时候,中国就已经着手恢复与美国的关系。因此当整个社会主义阵营在90年代因苏联的解体而陷入经济衰弱的时候(这个情况古巴和朝鲜都是典型),中国的社会主义市场经济正如火如荼。通过考察古巴的历史,我们就从另一个视角把握住世界政治的风向。 考察近现代以降的大国,无论是英法等老牌资本主义强国,抑或是后起之秀如美日德俄诸国,它们都对世界充满了探索的好奇心。它们的目光不但是向上的,而且是向下的。在中国的沙漠戈壁,在非洲的莽苍草原,在南美的葳蕤雨林,到处都有这些国家的传教士、探险家、商人、科学研究者的身影。如今的中国随着国家实力的提升,更有必要“以天下为己任”。我觉得我们看这部古巴的历史,其收获未必会比其他大国的历史少。历史是有机联系的,一个小国的历史或许就能撬动世界历史。 三、谁控制了过去,谁就控制了未来 学人:书中作者认为有两种“历史”,一是指“过去的事件”,二是指“人们讲述这些过去的故事”。您对历史的理解是何样?您如何看待“作为一种叙述的历史”? 林剑锋:事实上,中西方的史学传统向来是以叙述为主的。中国的经典《史记》和《资治通鉴》,西方历史学之父希罗多德的《历史》等无一不是叙述的历史。只是到了十九世纪,西方发生了史学革命,史学的科学化倾向促使史学越来越脱离传统的叙述范畴。及至二十世纪,年鉴学派的兴起更是标志着史学的科学化达到了高峰。 史学的科学化观念传入中国后,传统的叙述史学在很长时间内遭到了冷落。历史研究的舞台上,人的角色消失了,历史学家开始与一大堆数据、数字、统计年表、经济增长曲线、人口数量、物产矿产、气候地理等打交道。似乎冷冰冰的数据更接近客观的历史。然而,史学的科学化虽然肇始于西方,但是如今西方已经基本对史学的科学化祛魅了。 中国的历史学界似乎有一个共识,那就是西方的历史学家更会讲故事。值得庆幸的是,现在已经有不少学者意识到了复兴叙述史学的重要性。就《自由古巴》一书而言,当作者声称有两种“历史”的时候,作者显然意识到了“作为一种叙述的历史”的重要性。我想这就是为什么作者能把古巴的故事讲得那么栩栩如生、引人入胜的理论基础。 学人:“如果我们想以合乎道德的方式构建未来,那么我们就需要了解以前的情况”?出自于本书的结尾部分,您如何理解这句话?您认为过去与未来的关系是什么样?历史为何重要? 林剑锋:我认为谈论过去与未来的关系,其关键点还在于现在。小说家奥威尔还有句名言:“谁控制了过去,谁就控制了未来。谁控制了现在,谁就控制了过去。”由于时间是永恒单向流逝的,过去就意味着永远过去,再也不可能复现了。或许只有全知全能的上帝才能100%知道过去发生的一切。因此无论是历史学家,抑或是国家和社会在叙述历史的时候总是带有“创造”的成分。  乔治·奥威尔 于是乎,无论有意无意,当下的意识形态、认知范式、材料解读乃至科学技术都会影响现在对过去的解读。而解读本身就是一种话语,话语就是权力。谁可以解读,可以进行怎样的解读都是统治阶级力图进行规训的。古往今来,对于经典文本和重大历史的解释权从来都是为统治阶级所垄断的。因此,倘若出现一些“离经叛道”的人,统治阶级必定会进行无情的镇压。在西方,路德因信称义的学说引起了旧教和新教之间数百年血腥的宗教战争;在中国,康有为的《新学伪经考》也引起了保守派的疯狂攻讦。 统治阶级的合法性是建立在对过去的解读之上的。历史的重要性就体现在这里。因此,在我看来,或许可以对题干中的话稍作修改,“如果我们想以合乎道德的方式构建未来,那么我们就需要在当下以一种负责任的态度了解以前的情况。” 原标题:《认识古巴,一个小国的历史或许就能撬动世界历史 | 专访林剑锋》 阅读原文 |