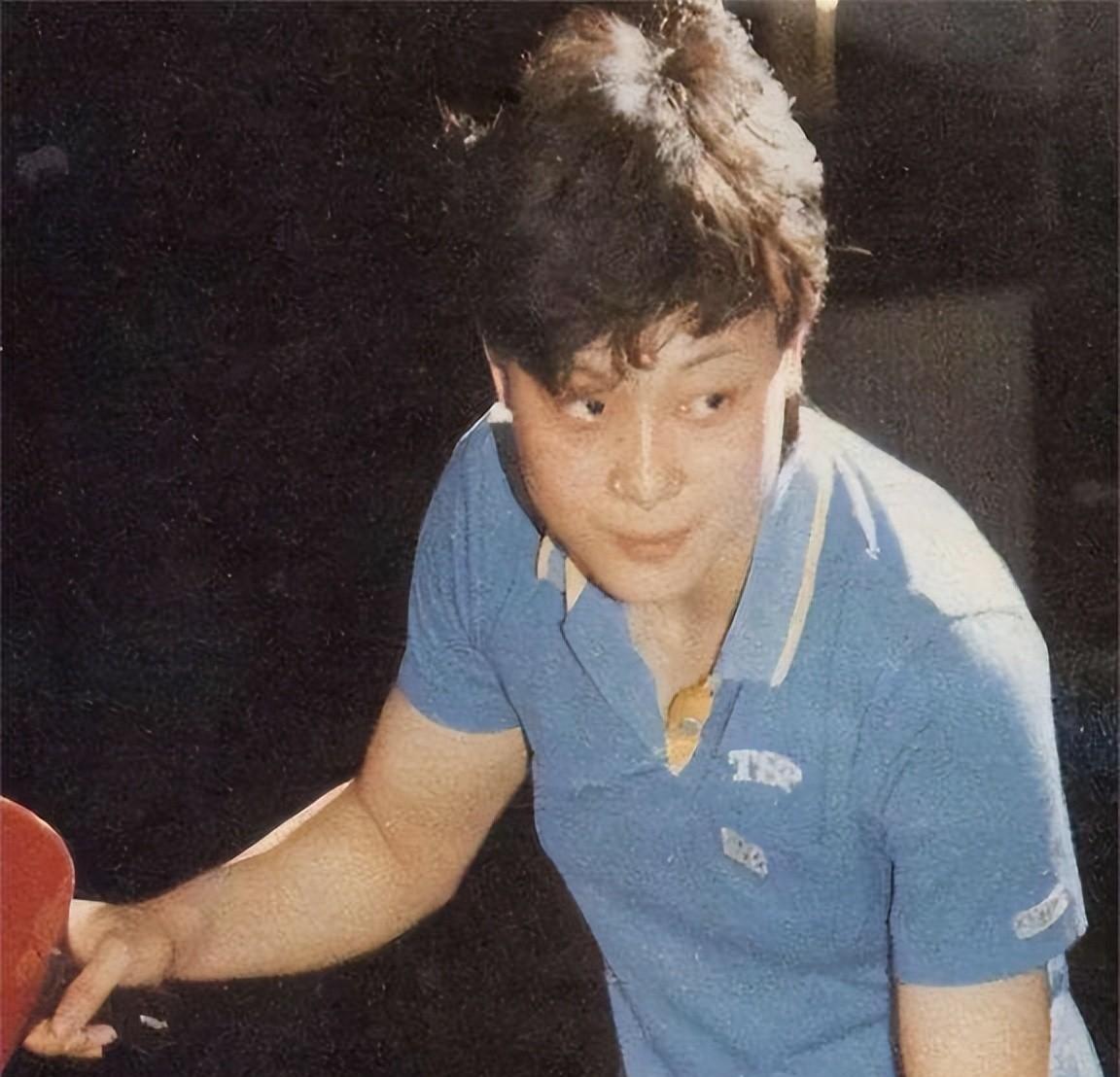

文|判官史纪编辑|判官史纪 竞技体育的赛场上,国旗飘扬,国歌奏响,运动员身披国旗,代表国家出战,这似乎是约定俗成的画面。然而,近年来,一些中国运动员选择加入其他国家国籍的事件频频出现,打破了这种固有印象,也引发了公众的热议。  舆论场上,批评声、质疑声此起彼伏,“叛国”、“忘恩负义”等标签被贴在了这些运动员身上。但在这喧嚣背后,我们是否真正理解他们选择背后的故事? 这并非简单的“爱国”与“背叛”的二元对立,而是运动员在国家利益、个人利益和职业发展之间复杂博弈的体现。他们背负着国家的期望,也承载着个人的梦想,在竞技体育的残酷现实中,他们如何平衡这两者,如何做出最终的选择,值得我们深入思考。  本文将以杨晓君、何智丽、宁泽涛、张本天杰、杉山美由希等运动员为案例,尝试还原他们“出走”的真实原因,并探讨这些选择对中国体育发展的启示。 “体制内”和“体制外”,这两个词语在中国体育界有着特殊的含义。对于运动员来说,进入国家队,代表国家出战,是至高无上的荣誉,也是进入“体制内”的象征。  然而,“体制内”的保障和荣誉,也伴随着种种限制和压力。当个人的理想与“体制”发生碰撞时,一些运动员选择了“出走”,走向了另一条道路。  杨晓君,中国女排“三连冠”时期的主力副攻,曾经是国人的骄傲。1984年洛杉矶奥运会,中国女排首次参加奥运会就夺得金牌,杨晓君和她的队友们创造了历史,也成为了民族英雄。 随后,1985年世界杯、1986年世锦赛,中国女排再次夺冠,“三连冠”的辉煌成就,让她们的名字被永远铭记。然而,1988年汉城奥运会,中国女排仅获得铜牌,巨大的落差和外界的压力,让杨晓君选择了离开国家队。 这不仅仅是竞技状态的下滑,更是对未来发展的迷茫。在当时的中国,退役运动员的出路并不多,尤其是女运动员。  杨晓君选择了前往德国,先是在明星队和德国伏尔巴赫排球队打球,后来又转行进入商界,最终成为一家机械贸易公司的亚洲贸易地区负责人。从赛场上的“铁榔头”到商界的女强人,杨晓君的转型之路并非一帆风顺,但她用自己的努力和智慧,在异国他乡开创了属于自己的一片天地。 杨晓君的故事,并非简单的“出走”,而是寻求更广阔发展空间的主动选择。在当时的社会环境下,国内体育产业发展滞后,退役运动员的保障和发展机制不够完善,杨晓君的离开,也是对现实的无奈妥协。  何智丽,一个在中国乒乓球历史上充满争议的名字。她天赋异禀,年少成名,1982年就获得了全国乒乓球锦标赛女子单打冠军。 然而,1987年新德里世乒赛上,她没有听从教练的“让球”安排,最终战胜队友获得冠军,却也因此得罪了教练,最终离开了国家队。 离开中国后,何智丽加入日本国籍,改名小山智丽,继续她的乒乓球生涯。1994年广岛亚运会,她代表日本队战胜邓亚萍,夺得女单冠军。  那一刻,全场嘘声,她却高喊“吆西”,这一幕成为了许多中国球迷心中永远的痛。 “叛国”、“卖国求荣”的骂名,铺天盖地而来。但站在何智丽的角度,她或许只是想追求一个公平竞争的环境,一个能够最大限度发挥自己潜力的舞台。 在国家利益和个人价值之间,她选择了后者。她的选择或许不被理解,甚至被谴责,但这也是一个运动员在特定历史背景下,为了实现自我价值的无奈选择。  宁泽涛,“亚洲飞鱼”,曾经是万千少女的偶像。2014年仁川亚运会,他一举夺得四枚金牌,打破亚洲纪录,成为中国游泳的领军人物。  俊朗的外形,阳光的笑容,加上出色的成绩,让他成为了体坛的超级明星。 然而,2016年里约奥运会,宁泽涛的状态却一落千丈,未能取得理想的成绩。随后,他因为商业代言问题与国家队发生矛盾,最终选择退役。 从体坛明星到商业代言人,宁泽涛的转型之路似乎顺理成章。然而,在商业浪潮的裹挟下,他逐渐迷失了方向,最终淡出了公众视野。  宁泽涛的故事,反映了中国体育在商业化进程中面临的挑战。运动员的商业价值日益凸显,个人利益与国家利益的冲突也日益加剧。 如何在保障国家利益的同时,也尊重运动员的个人价值和发展需求,这是一个需要认真思考的问题。  与杨晓君、何智丽、宁泽涛不同,张本天杰和杉山美由希的“归化”之路,更多的是受到家庭背景和成长环境的影响。张本天杰出生在中国,但从小在日本长大,他的父母都是篮球运动员,他也继承了家族的体育基因,最终选择为日本队效力。 杉山美由希(原名李明阳)则是因为家庭原因加入日本国籍,并代表日本女篮出战。 他们的故事,触及了“国籍”与“身份认同”的复杂关系。在全球化背景下,人员流动日益频繁,文化交融日益深入,国籍的界限逐渐模糊。  对于在不同文化环境中成长的运动员来说,国籍的选择,不仅仅是体育生涯的规划,更是身份认同的体现。 以上几位运动员的“出走”故事,各有不同,但都指向了同一个困境:如何在国家利益、个人利益和职业发展之间找到平衡点。他们选择离开,或许是出于无奈,或许是出于对更好未来的憧憬,但他们的经历,都值得我们反思。   运动员“出走”的背后,是多重因素交织的结果。机遇、利益、价值观,这些因素相互影响,共同塑造了他们的选择。  对于许多运动员来说,“出走”是为了寻求更广阔的发展空间和更高的竞技水平。在国内,竞争激烈,资源有限,一些运动员可能无法获得足够的比赛机会和训练资源,从而限制了他们的发展。  杨晓君:德国排球联赛的职业化程度更高,俱乐部管理更规范,运动员的权益更有保障,这为杨晓君提供了更好的发展平台。在德国,她不仅能够继续自己的排球生涯,还能接触到更先进的训练理念和管理模式,这对她后来的职业转型也起到了积极的作用。 何智丽:日本乒乓球的训练体系和比赛机会更多,这对于渴望证明自己的何智丽来说,无疑是一个巨大的吸引力。在日本,她能够得到更专业的指导和更系统的训练,从而将自己的潜力发挥到极致。 张本天杰、杉山美由希:他们在日本长大,接受日本教育,对日本的体育体系和文化环境更为熟悉。在日本,他们能够更好地融入球队,获得更多的比赛机会,从而提升自己的竞技水平。  除了竞技水平的提升,经济利益也是运动员“出走”的重要原因之一。职业运动员的职业生涯短暂,他们需要在有限的时间内,最大限度地实现个人价值,提高经济收入。 宁泽涛:商业代言问题是宁泽涛与国家队发生矛盾的导火索。在商业化浪潮下,运动员的商业价值日益凸显,他们也希望能够通过代言等方式,获得更高的经济收入。  宁泽涛的选择,也反映了运动员在追求个人经济利益与国家队管理规定之间的冲突。 在一些情况下,运动员的“出走”也涉及到价值观的冲突。当个人选择与国家利益发生碰撞时,他们该如何抉择?  何智丽:“让球”事件是何智丽离开国家队的直接原因。在她看来,体育竞技的本质是公平竞争,她不愿意为了所谓的“国家利益”而牺牲自己的个人荣誉。 她的选择,也引发了人们对于体育竞技精神和国家利益之间关系的思考。 张本天杰:他曾公开表示“我的目标就是击败中国队”,这番言论引发了中国球迷的强烈不满。但站在他的角度,他代表日本队出战,自然要为日本队争取胜利。  他的言论,也反映了在全球化背景下,国籍与身份认同的复杂性。   运动员“出走”现象,不仅是中国体育面临的挑战,也是世界体坛的普遍现象。为了更好地应对这一挑战,我们需要从以下几个方面入手: 提供更多发展机会:为运动员提供更多的国内外比赛机会和交流学习机会,拓宽他们的发展空间。  完善退役运动员保障机制:为退役运动员提供更多的就业指导和创业扶持,保障他们的生活和发展。 树立正确的价值观:引导运动员树立正确的国家荣誉感、团队精神和职业道德,增强他们的社会责任感。  加强心理疏导:关注运动员的心理健康,提供必要的心理咨询和疏导服务,帮助他们应对压力和挑战。 尊重运动员的个人选择:在不违反国家法律和队规的前提下,尊重运动员的个人选择和发展方向。  提供多元发展道路:鼓励运动员在退役后,根据自身的兴趣和特长,选择不同的发展道路,例如教练、体育管理、体育教育等。 加强运动员与国家队之间的沟通:建立有效的沟通渠道,及时了解运动员的需求和想法,解决他们的实际困难。  完善运动员管理制度:制定更加科学、规范、人性化的运动员管理制度,避免运动员与国家队之间的矛盾冲突。  学习先进的训练理念和管理模式:借鉴其他国家在运动员培养、管理和保障方面的成功经验,不断完善中国的体育发展体系。 加强国际合作:与其他国家开展体育交流与合作,促进中国体育的国际化发展。 总结 运动员加入其他国家国籍,是一个复杂的问题,并非简单的“叛国”行为。他们的选择,背后有着各种各样的原因,值得我们深入思考。 我们不能简单地用“爱国”或“背叛”来评判他们的选择,而应该尝试理解他们背后的故事,并从中汲取经验教训。 中国体育的发展,需要建立更完善的机制,才能留住人才,实现可持续发展。只有这样,我们才能在国际赛场上取得更加辉煌的成就,让国旗飘扬得更高,让国歌奏响得更嘹亮。  |