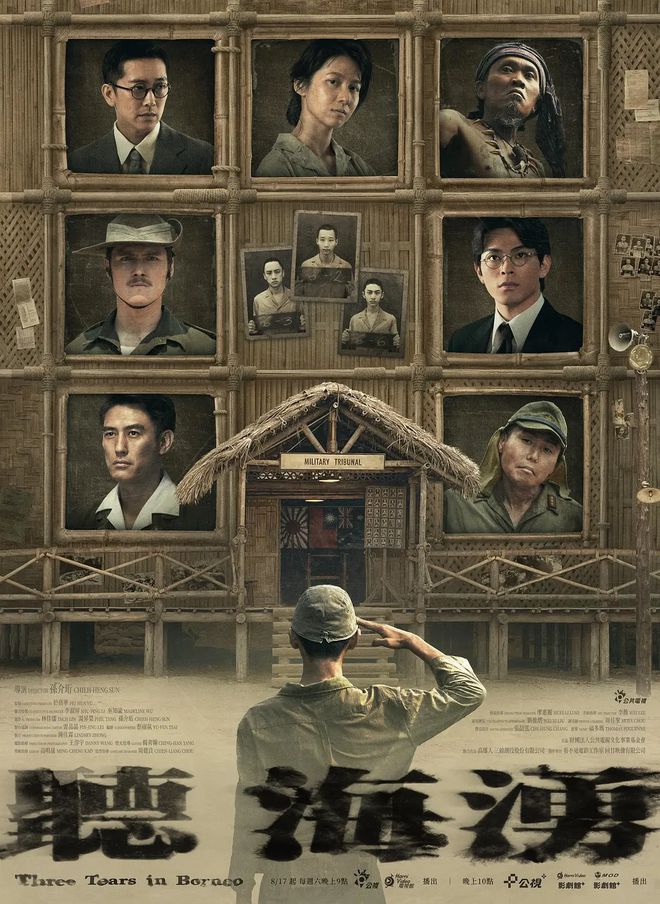

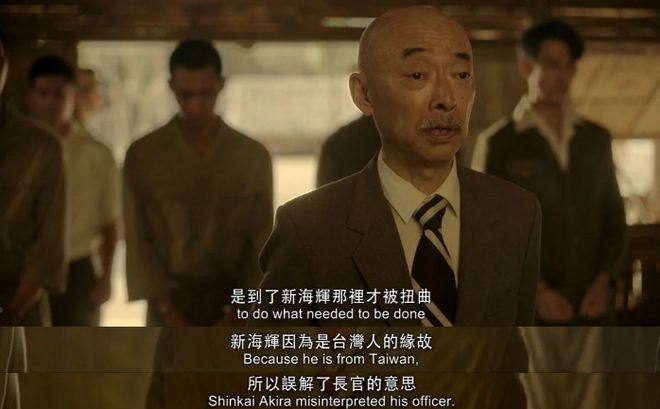

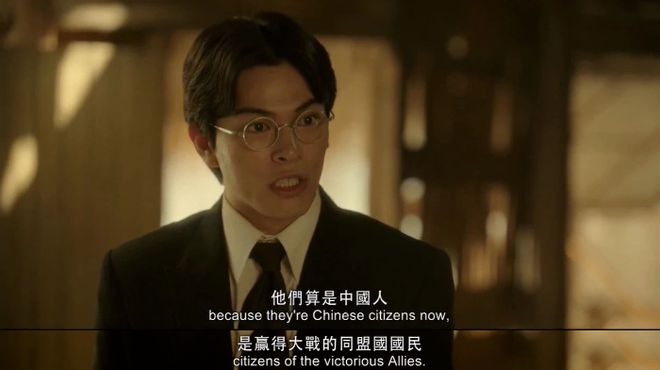

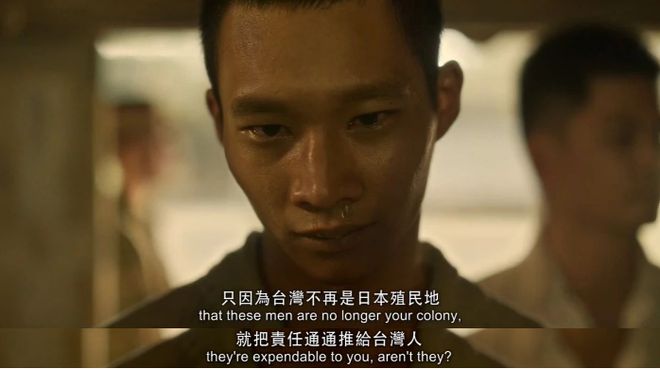

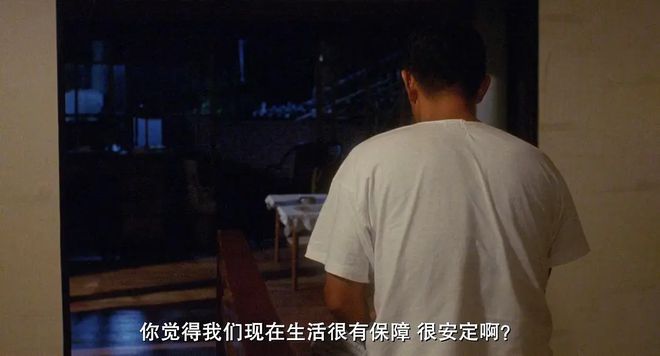

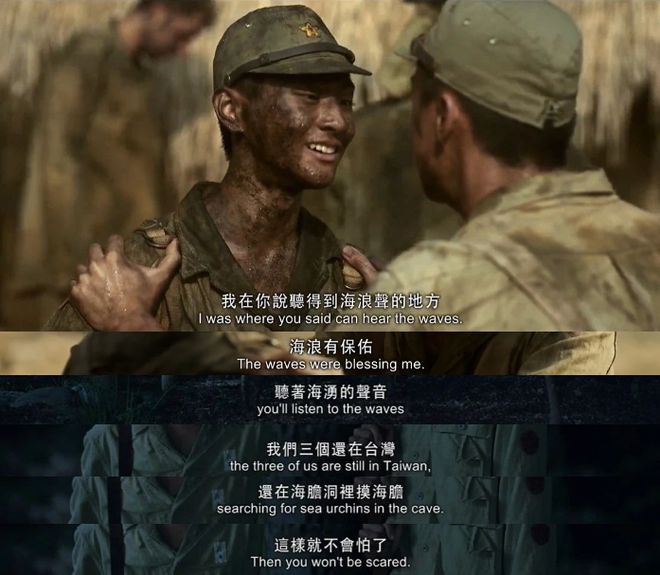

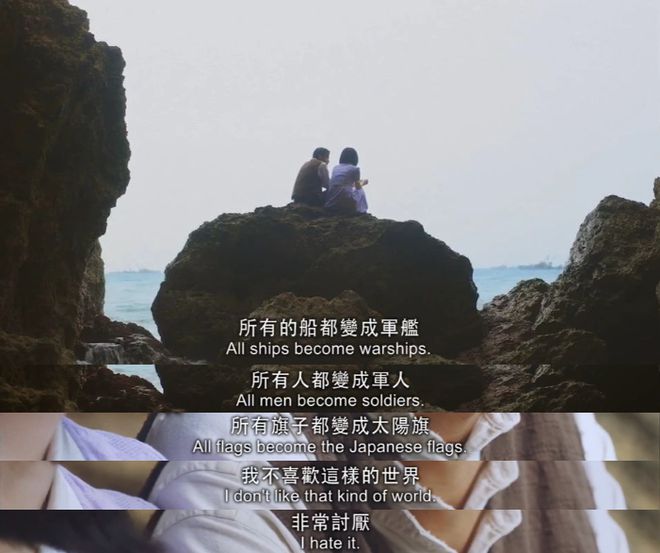

转眼已经快到年底。 回过头看,今年的高分好剧确实不多。 欧美日韩加一块,上九分的新剧屈指可数。 内地之外,一直被说已经到了「next level」的台剧也有点哑火。 一部《不够善良的我们》,评分一度狂飙至9.2。 却又因结局争议,口碑最后下滑。 鱼叔本以为今年也就这样了,谁知半路杀出一匹黑马。 五星刷屏,飙升至今年台剧最高分。 不少观众盖章,这才是今年最强台剧。  另一边,因话题尺度都十分敏感,相关骂战也在慢慢发酵。 甚至,与当下的台湾话题有了微妙的呼应。  鱼叔刷完剧后,确实感慨良多。 索性咱们一起来聊聊—— 《听海涌》   这是一部改编自真实事件的历史剧。 开播已有俩月,「罪名」一直在增加: 什么「丑化抗日英烈」「篡改历史美化侵略」...... 直接呼吁抵制的,也有不少人。  但与此同时,五星好评也层出不穷。 称赞此剧是珍贵的历史视角,人性刻画相当震撼。   之所以出现如此两极的评价,与剧集主角身份有关。 三位男主角,是台籍日本兵。 很多人一看这个身份,便理所当然地觉得剧集居心叵测。 就像内地要是拍了一部伪军为主角的影视作品,也会有人觉得这是为汉奸拉理解求认同。 要么想洗白,要么要美化侵略。  但鱼叔看完,发现绝非这回事。 剧集的重点不在立传,相反,是一场对他们罪行的审判。 而看点也正在于,艰难的问罪过程,以及一波三折的真相。  1945年,日本战败,胜利的盟国开始追究战争责任。 美国检察官行至东南亚婆罗洲,发现了一块死人坑,里面全是被射杀后死状惨烈的战俘。 共计42人,其中甚至包括11个月大的婴儿。 如此骇人罪行,势必要追责判刑。  经过指认,屠杀战俘的凶手很快浮出水面。 主角「新海」三兄弟,以及其他几名台籍日本兵都站上了法庭,面临死刑审判。  或许有人会说,这有啥好议的,作恶汉奸就该直接枪毙。 但实际上, 「 台籍日本兵」这一群体十分特殊,大众了解不多。 对他们的追责,是公认的难题。  首先是因为,他们在战争中角色尴尬。 二战末期,日军节节败退,人力物力匮乏。 便动员殖民地输送人员参军, 送去东南亚等战况激烈的地区辅助作战。 对于当时殖民地的普通人来说,这是一份既能获社会认可又能赚得家用的工作。 于是约二十万台湾人取上日本名走上战场,剧中三位主角便是如此。 这就是台籍日本兵的存在原因。  但说是参军,其实台籍日本兵并不参与作战,也没有开枪资格。 在日军部队中,他们是绝对的「下等人」。 没有军阶,地位还不如军犬和战马。 只能做一些翻译、看管战俘、技术支持之类的辅助工作。 吃穿用也都是日本人剩下的,还一言不合就挨打。 总之夹缝中求生存,随时被践踏。  所以,如果没有命令,他们压根不敢违纪开枪。 剧中,二哥 一人主动担责,想为两位兄弟开罪。 但很快被检察官戳穿,因为这远未到他的任务级别。  于是,追责继续。 显然,下达屠杀命令的日本军官才是真正的主谋。 出人预料的是,日本军官否认下令。 称自己只是向下传达: 「做该做的事」  有人无知,有人狡辩, 接下来的法庭戏才是真正的高潮。 日方坚称,新海三兄弟并非日本人。 台湾人不懂日本的语言文化, 于是凭一句话扭曲了长官原意,才犯下屠杀罪行。 一切罪责,都该由台湾人承担。  眼看裁夺即定,谁知情形再次反转。 二战结束后,中美英签署《开罗宣言》并公布,台湾已经不再是日本殖民地,而是归还中国,台湾人也应被当做中国国民对待。 新海三兄弟脱离日军身份,便是中国人。 于是,便有人提出,战胜国国民不该被量刑。 至此,审判再次陷入僵局。   到这,这部剧的真正主题也就呼之欲出。 这场审判判的不只是战争罪行,还有台湾人的身份问题。 新海三兄弟要是日本人,那就是挑起战争的侵略者,就该死刑。 但要按战胜国国民对待,他们的「日本兵」身份又显出隔阂。 新海三兄弟被各方推诿,就要成为无人要的弃子。    外界态度不一,新海三兄弟对自己的身份归属也有不一样的认知。 大哥,已被日本同化。 他生于日占时期,从小吃日本米、读日本书。 在他眼里,自己就是个日本人。  在当时,成为「一等公民」是不少普通人的目标。 二哥在军中,挨打受骂仍甘愿遵从命令。 连受刑赴死,也要说为战而亡。  而小弟懵懂无知,对身份认同还没有概念。 只是为了补贴家用,十四岁就谎报年龄参军。  但身在部队环境下,小弟很快就被「教」成了「皇军战士」。 从不敢出拳的新兵,到将俘虏殴打致失明。 他没有出人头地的大愿望,只知道一旦不听话,挨打的就会变成自己。   只有二哥,对自己的民族身份有清醒的认知。 他穿着制服却并不做「日军」,从不开枪,善待战俘。 还偷偷照顾同为中国人的外交官妻子,偷送食物给她和孩子。 哪怕因此被大哥警告,被日军惩罚殴打。  但越是清醒,越是矛盾痛苦。 日占多年,人群混居,他爱上了一个日本女孩。 可被殖民者的身份是原罪,在追求幸福面前,他也低人一等。 二哥参军,其实就是为博得女孩父亲认可。  为此,他不得不在部队「好好表现」。 但当他被逼着向战俘举枪时,一切信念彻底崩塌。 他也因此失去了活下去的意志。  三兄弟,三种状态,但无一不是迷茫的。 站在审判席上被各方认作弃子牺牲,也加剧了他们对身份归属的不确定。 就像小弟被判绞首时,他甚至听不懂法庭上各种陌生的语言。 只能愣愣地看着周围人的表情,从中窥得自己绝望的未来。  对归属认知的迷茫状态,仍是当下台湾人精神世界的常态。 这与历史脱不开关系。 台湾岛这片土地一个多世纪以来,未曾喘息。 此种背景下,台湾人的身份认同也呈现出多方面向,但背后无一不是夹杂着委屈与不解的恐惧。  侯孝贤拿下金狮奖的电影《悲情城市》,讲述的便是日占结束后台湾的混乱时期。 岛上的人们抱着回归之心一觉醒来,面对的却是白色恐怖蔓延、多方势力盘踞、阶层大洗牌、当地人与外省人矛盾深化...... 电影里,九个字说尽了台湾人当时的心理状态: 「惧人吃,惧人骑,没人疼」  罗大佑也曾唱过那首《亚细亚的孤儿》,歌词中泪水浸染着无助: 「亚细亚的孤儿在风中哭泣/ 黄色的脸孔有红色的污泥/黑色的眼珠有白色的恐惧/西风在东方唱着悲伤的歌曲/没有人要和你玩平等的游戏/每个人都想要你心爱的玩具/亲爱的孩子你为何哭泣/多少人在追寻那解不开的问题/多少人在深夜里无奈地叹息/多少人的眼泪在无言中抹去/亲爱的母亲这是什么道理」  作家朱天心的名篇《古都》,与川端康成的同名小说勾连。 讲一位去日本旅行的台湾人,眼前的景物与日占时留在台湾的那些是何其相似,但相似的一切却难以称之为故乡。  而越是身处混乱,越是渴望安定与归属。 就像小弟意识到自己的未来命运后,突然发疯一般狂奔向海边。 因为三兄弟的家乡,靠着海。 听到海浪翻涌的声音就像是回到了家乡,海浪有保佑,也就不必再害怕。  但有所归属的愿望又是那么遥远。 一颗追击逃兵的子弹飞来。 遥望中的家乡无力庇护,少年顷刻死去。   平心而论,这部剧的视角很少见。 它将镜头对准一个争议群体,意外为二战题材做了细微的补充。 也让不同观众看到、思考、理解,同为中国人,一些人生活在不为人知的夹缝中。  但刚刚鱼叔去看,发现不少一星评论已经拉低了评分。 有人大骂这部剧「侮辱先烈」「亲日反中」。 我反而觉得,但凡真的看过,就不会立场先行。 此剧中,刻画日军的残暴程度甚于抗日神剧。 还借由一个日本女孩的口吻,抨击否定日本的侵略行为。 「所有的船都变成军舰,所有人都变成军人,所有旗子都变成太阳旗,我不喜欢这样的世界,非常讨厌。」  所谓的「侮辱先烈」,是说剧中有一个外交官角色罗进福。 人物现实原型是中国政府驻北婆罗洲领事,卓还来。 被俘后因拒绝与日军合作,在抗战前一个月被残忍杀害。   有人以为,本剧将这样的人物原型改成了为日军提供帮助的汉奸,简直不可原谅。 但实际上,罗进福在剧中一样有强烈的民族气节。 因反对日军虐待战俘失去了三根手指,妻儿也被虐待杀害。  所谓的投靠日军,是罗进福佯装配合实则为抗日军队提供情报。 也是在剧作上承担了见证台籍日本兵处境和行为,有普遍态度的中国人视角。 根本不是什么「丑化成了汉奸」。   整部剧的气质比起宣扬立场,也更像电影《战场上的快乐圣诞》。 赞扬人性光辉,反对战争,保留个体希望。 剧集最后,借由大哥之口说出,他给二哥的枪里没有装上子弹。 所以,二哥其实没有杀害任何一个人。  而二哥也在法庭上,向所有人质问。 日本与西方国家,彼此指责对方的过错,称战争是无奈之举。 罪与罚的清算,其中不少也再次异化成了胜王败寇的泄愤。   对于普通人而言,那天坑杀战俘时也没有人愿意开枪。 可是为什么彼此相逼,让那些无辜的人最终受难。 所有人都痛苦着进行这一切,但这可笑的一切又是为了什么。  从立意方面讲,这部剧诚然有各种不完美,却也值得一看。 而不该只看题材就警铃大作,发动差评攻势。 正如评论里有观众说到: 「我们唾弃的应该是暴力与战争酿就的台湾被殖民的历史,而不是反对揭露历史真相的作品」 毕竟,真正的伤痛不会因掩埋而消失。 而暴力也只会催生暴力,让世界再次陷入大火之中。 没有胜利的荣耀,只有普通人生活被毁而留下那难以愈合的世纪伤痕。  全文完。 助理编辑:白素 |