药物滥用、吸毒、酗酒和自杀,这是美国目前面临的严峻社会问题。正如美国共和党副总统候选人万斯在他那本著作《乡下人的悲歌》中所讲述的那样,无数像他母亲那样的美国中年白人陷入酗酒、吸毒、失业的深渊,纷纷走向不自救的道路。据美国 CDC 的估算,2023 年全年因嗑药过量而死亡的美国人比 2022 年下降,但仍然高达 10.75 万人。

美国诺贝尔经济学家安格斯 · 迪顿和安妮 · 凯斯在他们的新著《美国怎么了》(Deaths of Despair and the Future of Capitalism ) 中,非常详细地记述了这样一批低学历美国白人群体,回答了他们为什么会在过去三十年成为 " 绝望死亡 " 急剧上升的主要人群,并深刻分析了美国资本主义辜负众生的原因。

近期,观察者网就中国读者关心的热点议题,与《美国怎么了》的作者之一诺贝尔经济学家安格斯 · 迪顿进行交流。

【文 / 观察者网 高艳平】

单独挑中国作为罪魁祸首 无益于问题的解决

观察者网:《美国怎么了》主要关注的是低学历美国白人的 " 绝望死亡 ",您提到有三大诱因是自杀、药物和酒精。但是什么导致了绝望死亡率的增加,您在第五章中提到了几个原因:如全球化、技术变革、员工医疗成本上升等。你似乎不同意一些流行的观点,例如人们变得懒惰;或者特朗普和其粉丝所说的移民、中国人窃取了美国工人阶级的工作,为什么?

安格斯 · 迪顿:我认为懒惰的观点是荒谬的。我不认为人性在过去四十或五十年里发生了很大变化,我也不认为人们变得懒惰。此外,这是作家查尔斯 · 穆雷提出的观点,而这是错误的。如果人们变得懒惰,不愿意工作,那么工资就会因为劳动力短缺而上涨。而实际上,工资却下降了。所以,我认为懒惰的观点并不成立。

移民问题非常复杂,我自己也不完全确定我的看法。我们必须考虑过去 100 年来的移民情况。移民问题在所有发达国家都是一个非常困难的问题,移民的大量涌入影响很大。我认为很多人担心移民挤占就业市场,或者移民压低工资,在某种程度上这是对的。因为进入美国和许多发达国家的移民大致分为高技能和低技能两类,而高技能移民通常受到欢迎。所以问题的争议在于低技能移民。

我绝不会使用 " 窃取我们工作 " 这样的词语,但全球化确实给世界各地的工业带来了影响。很多以前在美国制造的东西,现在在墨西哥、越南或中国制造。这让很多美国人感到愤怒。所以问题不在于特朗普是否正确,而是很多工人对此感到不满。

比如,在北美自由贸易协定(NAFTA)之后,西南部有很多社区消失了,因为所有的工作都消失了,这些社区也不复存在。所以,人们对此感到愤怒是可以理解的。

我认为挑出中国作为特定的罪魁祸首并没有什么帮助,但中国制造的产品确实给世界各地的发达国家带来了挑战。

观察者网:由于中国制造的全球地位,西方主流媒体和美国政客不断指责中国应为毒品引起的绝望死亡负责,特别是芬太尼,这对中国人来说是令人震惊的。毒品成瘾在美国并不是新鲜事。您在《美国怎么了》第九章中写道,1971 年有 34% 的美国士兵吸食海洛因,20% 的人成瘾,而当时的中国还没有开放。您也明确指出,药物滥用是导致绝望死亡率上升的部分原因,其中一个数据比较吓人:2012 年,医生开出的阿片类药物处方量已经足够所有美国成年人吃一个月的。您能进一步解释一下吗?实际上谁应该为美国的阿片类药物死亡负责?

安格斯 · 迪顿:首先让我纠正一个事实。你说 1971 年 34% 的美国士兵海洛因成瘾,那是 34% 在越南的美国士兵,因为那里阿片类药物非常容易获得。

即便如此,我认为,美国的药物滥用一直是一个巨大的悲剧。在我的书中,我把美国在 1990 年代末和 2000 年代初发生的事情与中英鸦片战争做了一个类比。

中国的读者对鸦片战争都很熟悉,在鸦片战争中,利润驱动的商人——用恐怖分子或许更合适,他们是我的同胞苏格兰人——想要打开中国市场,就迫使当时已经衰弱的大清王朝允许他们给中国人贩卖鸦片。所以 19 世纪中国发生的事情就是,富裕的资本家们通过使人鸦片上瘾并杀死他们来致富。

这在 1990 年代末和 2000 年代初的美国再次发生了,制药公司中最臭名昭著的是萨克勒家族的普渡制药公司,他们销售改良版的海洛因,使大量美国人上瘾,导致数十万人死亡,而他们因此致富,这一点堪比当年的鸦片战争。

有趣的是,同样的药物在欧洲也有,但并没有引起大规模的死亡,原因是欧洲的监管机构不允许公众滥用这些药物。

美国之所以会这样,我们认为这主要归结于美国的政治体系。在这种体系下,立法者非常依赖大公司的资金。他们长期为大公司服务,并没有试图阻止药物蔓延。

最终,是医学界意识到情况的严重性,并停止了药物供应。然而,这已经引发了非法药物蔓延,首先是海洛因,然后是芬太尼,芬太尼更容易上瘾,也更危险。现在它成了一个非法流行病,最初是合法流行病,但后来变成了非法流行病。

总的来说,美国并不是唯一一个面临药物问题的国家。芬太尼是一个全球性问题,因为芬太尼很容易制造,价格低廉,而且非常致命。

没有人相信美国人滥用药物要中国人负责,就好像美国的枪支流行病要发明火药的中国人负责一样。芬太尼的某些化学制剂的确是中国生产的,但中国政府正努力与美国政府合作控制这一问题。我敢肯定,那些说中国应该对此负责的说法,就是美国媒体关于中国的愚蠢说法之一。我们需要共同努力解决这个全球性问题,而不是相互指责。

观察者网:感谢您不带偏见的回答。您提到了关于药物成瘾的问题,并指出包括医生、监管者和制造商在内的多方面责任。您还深入指出这说明了民主政治在解决阿片类药物危机方面的失败。你能否详细解释一下?

安格斯 · 迪顿:这不是民主政治的问题,问题在于需要大量资金来助选的金钱政治。这往往使一些立法者对大企业非常友好,因为资金来自他们。这在世界各国都是一个头疼的问题,因为没有政治家会讨厌钱。

我知道中国发动了一个大型反腐运动,而在美国很多这类事情是合法的,因为政治家需要大量资金才能当选,而当选的人通常对企业非常友好。

我认为问题不在于民主,而在于民主的腐化。在欧洲,他们有民主,但没有像美国那样严重的毒品成瘾问题。

欧洲为什么没有出现 " 绝望死亡 " 的上升?

观察者网:您刚刚也提到了,二三十年前,跨国公司将工厂迁移到了像中国和越南这样的发展中国家以获得更高的利润,欧洲同样经历了失业的挑战。但为什么这种 " 绝望死亡 " 在欧洲受教育程度较低的工人阶级中没有出现,可否再展开说说?

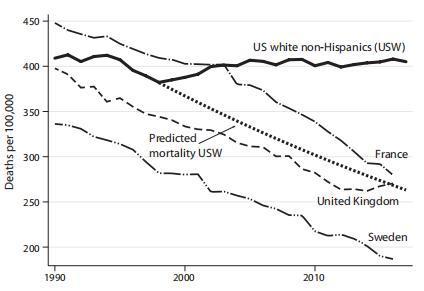

安格斯 · 迪顿:这是一个非常有趣的问题。我认为欧洲在应对全球化带来的失业问题上做得更好。工业化和大规模移民,对每个人来说都很困难。但欧洲有覆盖广泛的福利制度。所以,如果你在欧洲失业,会得到比在美国更好的照顾,这对缓解欧洲 " 绝望死亡 " 很有帮助。

欧洲对贸易冲击一直持开放态度,因为这些国家相对于美国来说是小国,相对于其 GDP 而言贸易量也很小。

此外,欧洲的阿片类药物监管比美国做得更好。刚才我们已经讨论过,这与金钱政治有关。

另一个重要因素是欧洲的医疗成本没有美国那么昂贵。在欧洲,这些费用是通过一般税收支付的,而在美国,医疗费用是由工人的统一税收支付的。我在书中解释过原因,这意味着美国的公司高管和安保人员的医疗成本是一样的,所以公司有很大的动力裁员。这种压力在欧洲不存在。

我认为欧洲并非没有出现严重的 " 绝望死亡 ",以上是三个非常重要的原因。但有一个特别悲惨的例子是在我的祖国苏格兰,因毒品而造成的死亡率几乎和美国一样高。

美国经济发展没有善待低学历人群

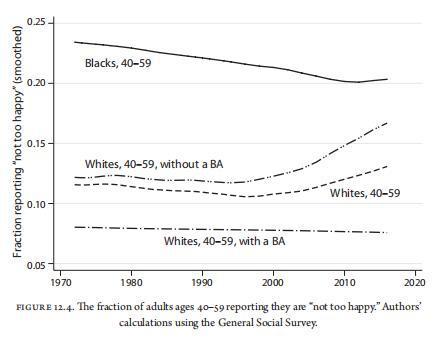

观察者网:您的研究显示,高等教育在减少 " 绝望死亡 " 方面作用关键。我的问题是,美国老百姓对此有多大的认识?以及他们在多大程度上希望通过接受高等教育来克服失业的危机。在中国,如果一个人失业了,他更可能会去参加培训或者参加技能考试以提升自己,而不是酗酒或吸毒。

您还提到,学士学位的收入溢价是对受教育的奖励,也是上大学的动力,但在第 11 章中,您指出这种激励似乎作用不明显了,1996 年至 2017 这段时期,取得大学比例的年轻人占总人口比例没什么变化,为什么呢?

安格斯 · 迪顿:首先,正如你说的,美国过去几年确实上大学的人数增加不多。

如果追溯更远,美国曾是世界上教育领先的国家之一,美国的教育水平比大多数欧洲国家都要高。而且,学士学位的收入溢价在 20 世纪 80 年代大幅上升:当时拥有学士学位及以上人群的收入比普通工人平均高 40%;到 2020 年,经济学家们估计已经高出 80%。

但在过去几年里,大学入学人数并没有大幅增加。事实上,只有大约 38% 的美国人拥有大学学位。

我认为大多数美国人都知道拥有大学学位是非常有价值的,但我们需要谨慎看待这一点,因为不仅是教育,我认为还有许多其他因素导致没有大学学位的人生活更艰难。而且很多人在 50 或 60 岁时也没有意识到他们需要大学学位,这在二三十年前,似乎也不像现在这么重要。

我一直主张,我们没有很好地对待没有大学学位的人,很多人失去了工作或从事低薪工作,而很多好工作被留给了拥有学士以上学位上的人,而实际上这种工作并不需要学位。因此,这方面存在一些问题。总的来说,这非常复杂,但可以肯定的是,美国人明白拥有学位是非常重要的。

尽管会被说成是共产主义 但我主张美国应该有更多监管

观察者网:美国低学历人群的生活水平下降,很多人愿意相信这是市场经济运转造成的,包括药品行业。但您认为政府代表人民进行干预是必要的,这与中国政府经常做的非常相似。但是您在书中也提到,有人批评奥巴马医改加剧了药品的滥用,您怎么看?

安格斯 · 迪顿:美国芝加哥那批极右翼分子会这么说,要么批评百姓懒惰,要么批评政府做的一切都是错的。奥巴马政府的医改让药品滥用更严重是胡说八道。

政府需要成为一个更有效的监管者,这是我的观点。欧洲在药品公司、大型科技公司等方面的监管要比美国更有效,但依旧不如中国那样的全面监管效果显著。

因此,这些事情是有等级之分的。美国的监管我认为太过宽松了,为防止灾难发生,美国需要更好的监管。

我认为欧洲的监管做得更好,但有很多反对者认为由于监管过多,让企业难以生存,所以欧洲没有亚马逊、没有谷歌、没有奈飞,这些大科技公司被认为是美国科技的伟大成就。但我反而主张我们需要更多的监管,特别是对制药公司和在美国的银行系统。

观察者网:那么具体到医疗行业,您认为政府应该如何发挥更好的作用,使得医疗行业不要成为 " 绝望死亡 " 的推手?

安格斯 · 迪顿:必须降低成本,所以我支持单一付款人制度(单一付款人医疗保障制度是一种由税收资助的全民医疗体系,覆盖所有居民的基本医疗费用,费用由独家公共系统承担,编者注)。

这在美国的右翼经济学家看来,会认为我可能是某种共产主义者。但我认为,如果没有这个,美国就永远无法控制医疗成本,永远无法让每个人都享有医疗保险。

美国的健康问题并不是因为健康系统太糟糕,而是因为它太昂贵了,而且这正在使国家破产。这就像有一条巨大的蟒蛇缠绕在你的脖子上,吸走你身体里的所有空气,吸走了我们本需要用于其他用途的大量国民收入,这就是它造成的危害。

事实上,近年来我们在对抗癌症方面取得了巨大进步,但我们所讨论的大多数死亡案例,如绝望死亡和心血管疾病,实际上与医疗系统几乎没有关系。

无论谁当选,希望美国能继续推动有利于工人的政策

观察者网:最后一个问题我觉得很有意思,在世界范围内都有广泛的讨论。近年来,全球供应链经历了一波新的重塑浪潮,美国和欧洲正在努力使制造业再次繁荣。所以,您认为受教育程度较低人群生活状况的下降趋势在未来会逆转吗?

与此同时,像 OpenAI 这样的新技术正在从拥有大学学位的人手中夺走白领工作,甚至我们新闻从业者的工作。那么您认为,受过良好教育的人未来是否会面临失业,成为绝望死亡的主流群体吗?如果这种情况发生,该如何应对这股新潮流?

安格斯 · 迪顿:目前美国大选正在进行之中,未来不管谁当选,我希望能继续推动有利于工人阶层的政策。这可能会使情况有所好转,但现实中确实有很多阻力。

AI 技术就是其中之一。达龙 · 阿西莫格鲁和西蒙 · 约翰逊最近有一本非常好的书《权力与进步》,讨论了历史上的技术变革。他们认为 AI 这样的技术变革,可以被用于多种用途。历史上发生的技术变革使得掌权者得到了好处,我现在担心的是人工智能被科技巨头控制,而科技巨头并不真正关心工人阶级的利益。

我还非常担心美国的一个问题是,我们曾经有代表私营部门工人的工会,现在基本上都消失了。现在企业的权力比以前要大得多,这件事的潜在风险更大。

我无法预测未来,但未来仍然任重而道远。