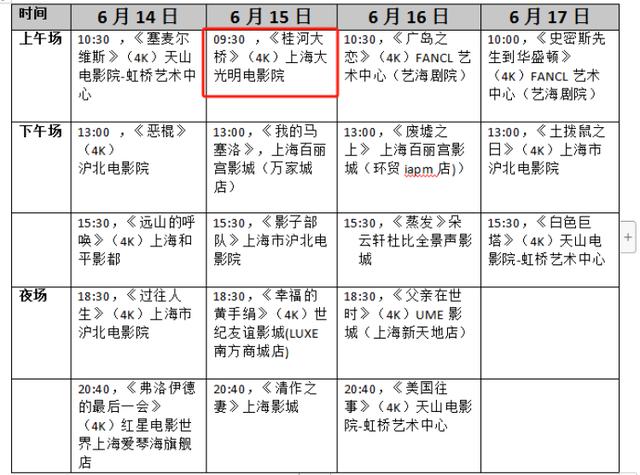

对于影迷来说,每年的上海国际电影节(SIFF)都是一场真正的观影盛宴。今年电影节期间,上海师范大学影视传媒学院副教授、上海电影评论学会理事陶赋雯一共购买了18张电影票,在3天半的时间内,她在换场的间隙中记录下每一场电影的观影感受。 本期《上海会客厅》节目,我们邀请这位超级影迷兼电影评论人分享这次电影节的收获。 00:59 《上海会客厅》节目 3天半看17场,沉浸式投入电影节观览按照电影节排片人王佳彦此前的介绍,“今年电影节有1600多场电影,47家影院,58块银幕,462部电影”。陶赋雯这次电影节一共选了18场电影,因为从6月18日起,她要去南京、宁波和武汉参加学术会议,所以只能参加“半程”电影节。 作为一名研究“影像史学”电影教育工作者和活跃的电影评论人,陶赋雯每天都会记录观影评论,她告诉记者:

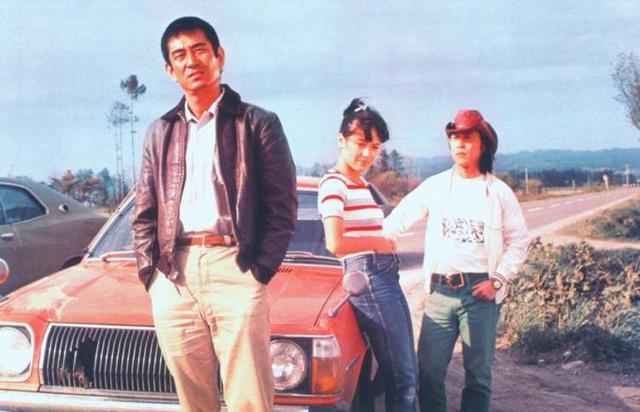

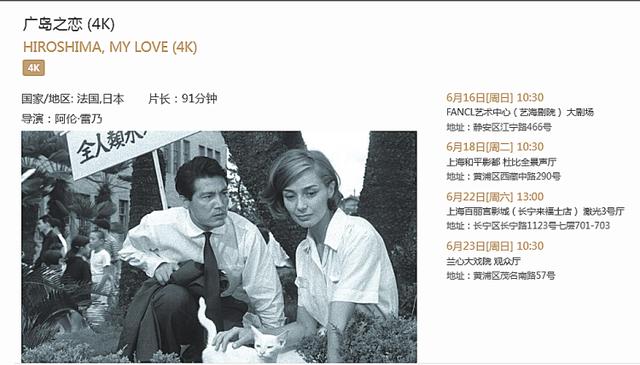

上海国际电影节已经成为上海的文化品牌6月14日上海国际电影节正式启幕,陶赋雯当天在五家电影院辗转,看了五场展映影片。第一场是早上10点30分在天山电影院观看电影《塞麦尔维斯》,讲述匈牙利医学先驱、被誉为“手卫生之父”塞麦尔维斯医生致力于解决曾在欧洲产房一度爆发的“产褥热”的故事。“这是一部人物传记片,见证一段历史与心灵史。”陶赋雯说。 在陶赋雯看来,唯一遗憾是,这部关于“产妇与婴儿的救赎者”传记片过于偏重描述塞麦尔维斯医生与故事女主角“吸引—背叛—昭雪—和解”的情感线,以及仓促结尾时以正义与顺遂作为大团圆的结局,缺少了现实历史中原型人物对病菌感染领域持灼不竭的探索,以及不断碰壁与尝试的挫败,与最后因精神问题入院的人性挣扎。  《塞麦尔维斯》(导演:拉乔斯·科泰)陶赋雯认为,就东方文化情感而言,中日韩电影一直保留了自身独特的文化基因,即便有多部同名电影翻拍,还是呈现出东西方文化的不同质感,无论是黄手帕系列,小Q系列,或是合作创作的《硫磺岛来信》《艺伎回忆录》《哥斯拉》等。本届电影节受到瞩目的经典日本电影《幸福的黄手帕》是日本导演山田洋次先生于1977年拍摄,改编自美国作家彼得·哈米尔小品文《回家》,而后美国又翻拍电影《黄手帕》,但东方含蓄更加隽永动容。而韩国与美国合作拍摄的柏林国际电影节口碑之作《过往人生》,则关注韩国人的“因缘”论,在实现梦想的移民国,一对韩裔青梅竹马跨越了两个12年,物是人非,从麦迪逊桥叙事到布鲁克林大桥下的悸动抚平,“廊桥遗梦”主题的继续延续,依旧是留于心安之所,也记录了今天浮躁社会下的情感之路。  经典日本电影《幸福的黄手帕》,男主演为高仓健作为二战历史记忆研究者,陶赋雯在本届电影节也着重关注日本战争与战后文化改造题材电影。6月15日晚上20:40,她在上海影城看了《清作之妻》。“故事发生在日俄战争前后,这是日本战争电影的开端之作,在盲从的爱国热情之外,不入世俗者才能对战争保持清醒。导演增村保造也是后来日本新浪潮的启蒙者。”陶赋雯说。 6月16日,陶赋雯在静安的艺海剧院观看《广岛之恋》,这场电影是本届电影节为纪念法国女作家玛格丽特·杜拉斯专设。陶赋雯谈到:

《广岛之恋》(导演:阿伦·雷乃) 陶赋雯在广岛采访“原爆”经历者这天中午,陶赋雯在朵云轩影城看纪录片《蒸发》之前,遇到了该片导演德国人安德烈亚斯·哈特曼。

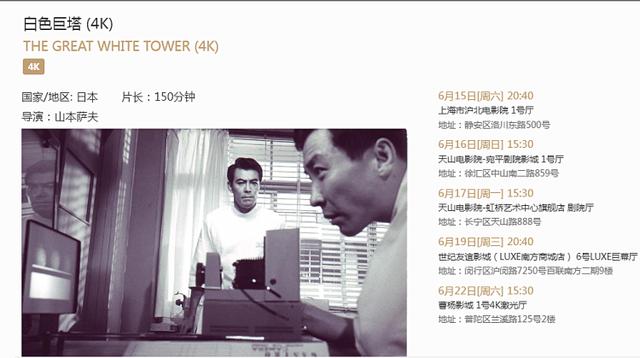

6月16日,陶赋雯与德国导演安德烈亚斯·哈特曼在朵云轩影城合影6月17日上午,陶赋雯在艺海剧院看了涉关美国议会民主表达的政治喜剧《史密斯先生到华盛顿》,1939年刚上映时,因片中对美国财团和政客间互相勾结谋取利益的揭露,而遭到强烈反对,但依旧没有阻挡这部电影成为好莱坞黄金时代的经典之作。 中午散场之后,陶赋雯匆忙从艺海剧院赶去去沪北电影院《土拨鼠之日》。《土拨鼠之日》是一部久负盛名的美国轻喜剧,这也是她第一次大银幕上观看。“电影是研究时间的艺术。循环论的电影有很多,大体是一个性格缺陷者进入了这样的时间困境,在时间的“修炼”中,去掉消极的妄怠与躁性,找到真爱与生命的意义。”陶赋雯表示。  《白色巨塔》(导演 山本萨夫)因为要去南京做会议准备,6月17日下午,陶赋雯在天山电影院观看了自己在本届电影节的最后一部电影——《白色巨塔》,“半程”电影节告一段落。对于这部电影,陶赋雯有自己的解读:

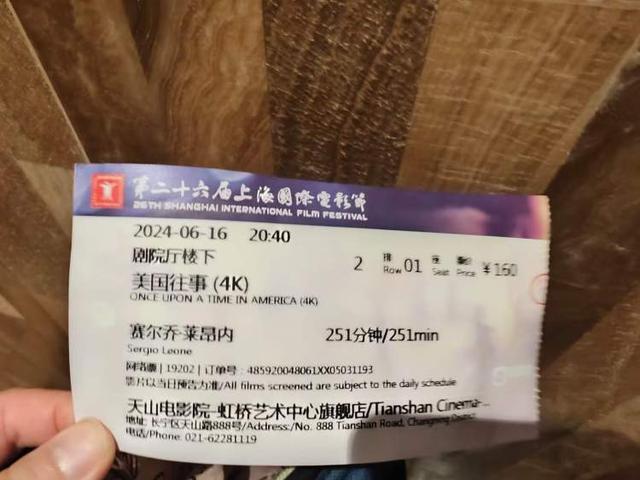

在陶赋雯看来,沉浸投入电影节的观览,让智识增长,精神愉悦,开阔眼界,感受世界之奇妙,叹看艺术与历史的融合,因为电影节是世界多元文化的记忆乡愁;而参加电影节活动,则是在饱览多样态视觉流中带来异乡的声音,找寻那一束光背后带来的历史人生思考。 对话:每天记录,体验电影的艺术浓度Q 新闻晨报·周到:每天记录自己的观影感受的目的,一般是在路上吗? A 陶赋雯:所有的观影记录都是在路上间歇记录。因为多部电影其实是之前看过的,在这次电影节上再次复原记忆,或者就像是一场圆梦致敬电影人。如果不记录的话,可能后面也没有再腾时间去思考这些问题。去年电影节我写了三篇专题评论,其中《“镜中她”——记第20届上海国际电影节呈现的女性“欲望书写”》荣获第25届上海国际电影节“妙笔生花”奖,也在《上海艺术评论》第4期对第25届上海国际电影节做了一份总评《电影节,是世界多元文化的记忆乡愁》。  > “镜中她”一文荣获第25届上海国际电影节“妙笔生花”奖 陶赋雯刊发于《上海艺术评论》第4期的《电影节,是世界多元文化的记忆乡愁》Q 新闻晨报·周到:对于这次电影节抢票有什么得失?是不是以后在电影院的远近选择上会注意? A 陶赋雯:买票是几秒钟之内必须要做的决定,根本没有时间去分辨这部电影到底在哪个地区放映,来不来得及赶上?我甚至记得有两场之间(电影院)距离要50多分钟,而电影放映间隔只有20分钟,甚至打车的交通费用超过电影票本身。但既然买下,还是希望能赶过去感受沉浸观影的魅力。唯一遗憾是排片密度太强了,你没有办法留驻多余时间再详细记录,但这就是电影节的魅力吧,它让你在那种高密度当中去体验电影非常强烈的艺术浓度。  陶赋雯在本届电影节的观影计划(本报制图)Q 新闻晨报·周到:有些展映的影片在网上也可以看到,影迷为什么选择去电影院看? A 陶赋雯:可能就是一种银幕感吧!应该说,这种银幕感也来自于上海拥有非常棒的巨幕屏。每届电影节,是对上海大小新旧电影院的集体巡礼。多部修复后的4K高清晰与IMAX巨幕屏,让观影产生了新的清晰视像,扩幕了沉浸魔力。我这次观看的多部影片都在巨幕厅。对于迷影来说,能在大幅屏幕中看到来自世界各地“运动的历史”是一种幸运。  上海影城1号厅Q 新闻晨报·周到:如果这次不去南京开会,你会看多少场? A 陶赋雯:研究世界电影理论、以及国际电影节与上海城市文化建设是我的本职工作。我去年电影节看了30多场,这次是3天半看了17场。如不去南京开会,每天都会看足5场,所以就像我买票前做足的功课,先浏览所有片目,也是快速欣赏今日世界各地导演新奇的想象与魔幻题材。但每天观影只有五个时间段,于是在纸上列出你最想看的片目,有时候一个时间段可能有两三场你特别想看的,你都把它都列出来,排序加圈,便于抢票时做出秒判断。所以我印象非常深刻,中午12点刚过,我首先买的就是殿堂级的251分钟导演赛尔乔·莱昂内剪辑版《美国往事》,五秒之内就没有票了,所以只买到第二排中间位置仰头观看,就像《天堂电影院》里那个被光影夺魂摄魄的少年。  6月16日,在天山电影院观看《美国往事》Q 新闻晨报·周到:你之前提到看电影对个人的——“这是我自己的功课,亦是文本认知的升华”,于你而言,今年电影节最大的收获是什么?有没有一些小遗憾? A 陶赋雯:每一年的上海国际电影节可以邂逅来自世界各地的优秀电影作品,这本身是一段观礼异风异色、品味文化多元样态的幸福旅程。在我没有到上海工作生活之前,2017年第一次从南京周末专门赶到上海来看电影,只有两天奔袭不同电影院。2019年到上海做博后直至工作,应该每年这一时刻都不会错过电影节,曾经也受到“日本电影周”的邀请来谈我研究的当代日本媒介文化。这次电影节上映了多部日本经典电影,包括法国、日本合拍的《广岛之恋》,山本萨夫导演的《白色巨塔》,高仓健先生主演的《远山的呼唤》《幸福的黄手帕》。每一部电影结尾,观众们都一起鼓掌,并等候片目整体放完,这就是观众的共鸣与共情。  陶赋雯在增村保造导演的电影海报之前当然说,留下的遗憾可能是科幻电影鼻祖《大都会》、《2001太空漫游》没有买到票。抢票当日,等我再去关注它们时,已全部售罄,今年高考作文题大家都关注了对于科幻话语的未来期待,所以也期待启发思考的科幻经典能够加场。毕竟像这样一批早期经典影片,我们都是从录像带时代过渡到电脑上放映,或者是在线观看。电影节还会有幸看到不同的电影剪辑版本。看到某一刻的择选、精琢与放弃,或者让被动剪辑掉的镜头“荧幕重生”,这种在电影节期间发生的留档资料修复和再发掘,也是对电影史和迷影的一趟精神还乡之旅。像本次放映的《美国往事》是251分钟的导演剪辑加长版,这一版本我此前没有看过,而且剪辑加进来的镜头画质与原先高清修复的不太一致,容易跳戏,但毕竟补充了此前不知的绵密的历史细节,所以虽然四个小时电影看到凌晨一点,深夜走出天山电影院时,那段排箫的旋律与“他人的一生”“一个时代的终结”还在心胸中徘徊不已。 各位市民朋友,这次国际电影节,侬观看了哪几部电影?欢迎在读者留言当中与我们一道分享。 |