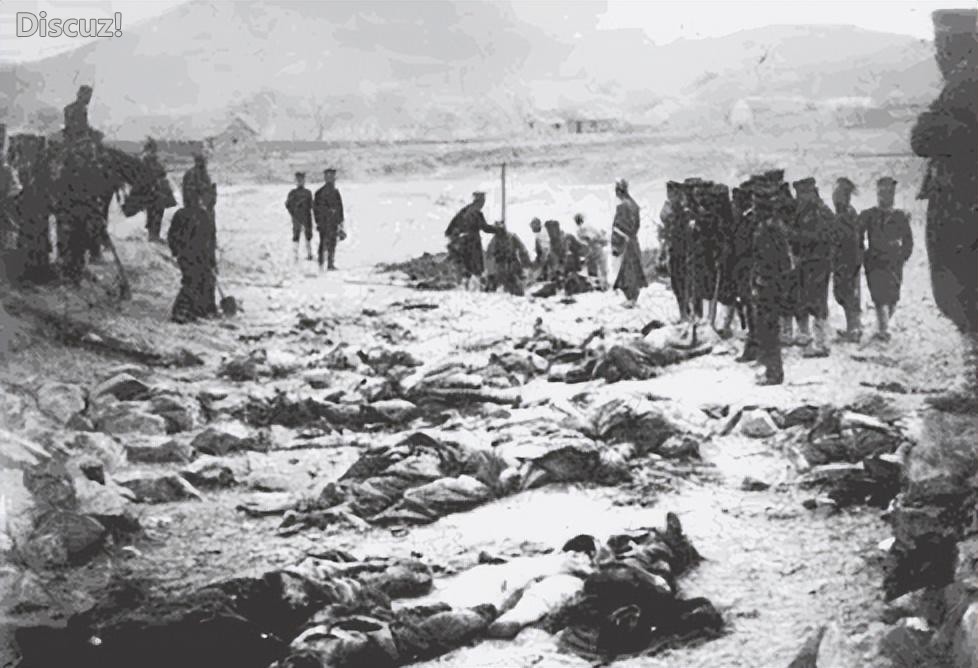

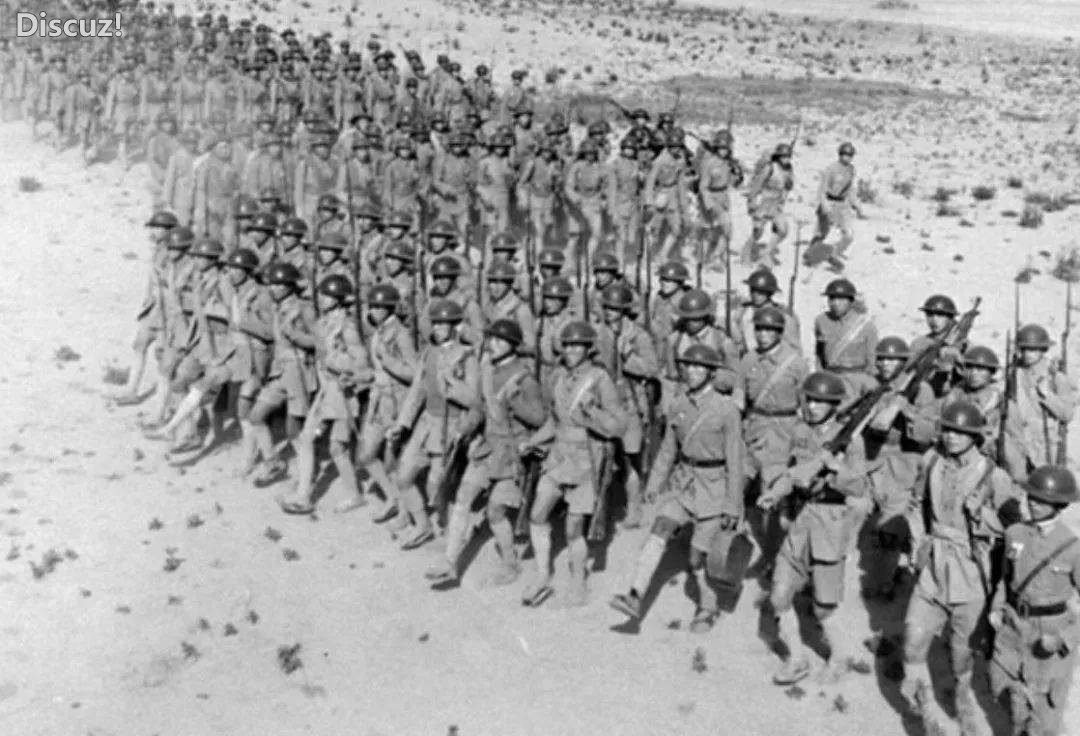

前言1937年7月7日,日本侵略者在卢沟桥附近制造了一场挑衅事件,借此向中国发动了全面的战争,企图在短时间内吞并中国,实现其大东亚共荣圈的野心。 日本军国主义者利用其在武器、装备、训练、纪律、指挥、协调等方面的优势,采用了闪电战的战术,对中国的主要城市和交通线路进行了突然的攻击,造成了中国的重大损失和混乱。 随后,日军先后占领了中国的上海、南京、天津、北平、武汉、广州等重要的政治、经济、文化、军事中心,屠杀了无数的中国军民,哀鸿遍野。  此外,日本军队还对中国的文化古迹和历史遗产进行了破坏和掠夺,对中国的民族尊严和文化传统造成了严重的伤害。 到了1938年5月21日,日本军队在徐州会战中击溃了中国军队的主力,从而占领了中国的华北、华东、华中的大部分地区,控制了中国的平汉、津浦、平绥三条铁路沿线和长江下游沿岸及珠江三角洲地区,切断了中国的南北联系和国际援助。 日本军队在这些地区建立了一系列的据点和防线,巩固了其占领区,阻挡了中国军队的反攻和援助。 从上文可以看出,日本军队在一年内占领了中国的大部分地区,给中国造成了巨大的伤害和困境。  但是,这并不意味着日本军队就能够最终征服中国,因为中国还有着其他的优势和因素,使得中国能够在剩下的七年里坚持抗战,逐渐扭转战局,最终赶走日本军队。 这也就是我们今天的主题:为什么日军前期能够迅速占领大半个中国,但却后继无力了呢? 一、日本内部的局限日本人曾提出三个月灭亡中国的嚣张言论,但偌大的中原大地,岂是一个小国能随意吞并的? 瘦死的骆驼还比马大呢! 日本觉得中国人没有实力与决心对抗他们的侵略,他们还将中国设想成了一个腐朽、落后且四分五裂的国度,缺乏必要的武器、装备、训练以及组织性与领导力。  而且,日本人相信中国人民缺乏强烈的爱国之心与民族自豪感,易受威吓与诱惑而松懈立场甚至分化。 于是,他们实施了快速取胜的战略,期望短期内摧毁中国的抵抗力量,令中国求和以达成妥协。 然而,中国在此次战争中所表现出的巨大民族精神以及爱国主义热情超出了日本人的预料。 全国各地的民众,无分政见信仰,不论社会阶层与地域种族,都紧密团结起来,与日军殊死搏斗。 他们面对牺牲毫无畏惧,坚定信念毫不动摇,以生命铸就不败之防线。  中国在抗战过程中,不仅显示了深远的战略布局及地理上的优势,例如辽阔的疆域、多元的地形与独特的气候特色,丰富的自然资源及庞大的劳动力基础; 同时还巧妙地运用各种战术和对策,例如正面向抗、游击斗争、后方抗争、运动战等多种对抗形式,给日军带去极大的伤亡和损耗,扰乱了对方的战略部署和作战时间表。 上世纪以来,日本政府对国民强行灌输了军国主义思想,因此在战争初期,几乎全部日本人都展现出了吞并中国的决心。 他们采纳了“大规模毁灭性”策略,企图通过残忍杀戮和疯狂掠夺,彻底摧垮中国抗日力量及抗争决心,以此彰显其强大武力及霸权地位。  然而,日军未曾料到,其实他们的战争能力并非预期般强劲稳定,反而问题重重。早期,尽管日军在武器装备上有优势,但随着战争长度拉长及资源耗尽,战场上所需的能源以及国内的资源出现供求不协调的现象。 而且日军内部虽有严明纪律,但是难敌战事之困苦,到了后期,士兵更是出现了大量厌战情绪,军队士气开始下滑,内心焦虑加重。 另外,日本无视了中国所享有的外交及国际支持。他们认为,中国孤立无援且被遗忘,缺少牢固的友谊纽带,国际援助难以实现。 同时,他们深信自身备受欢迎,影响力卓著,理应受到国际认可和尊重,甚至能左右国际秩序,于是采取了所谓的“单独行使权力”的外交策略。  然而,日本未能预见到,中国在抗日战争中并非孤身奋战,而是得到了国内民众以及国际友人的广泛同情和援助。早在此之前,中国便已成为联合国下属成员之一,享受着国际法律的庇护和尊重。 抗争期间,中国参与了全球范围内的抵抗纳粹主义运动,与英国、法国、苏联以及美国等国家建立了牢固的友谊和协作关系,形成了反对纳粹的同盟,共同对抗日本及德国、意大利的入侵。 更为重要的是,中国还得到了诸多国家包括但不限于美国(如《租借法案》、“飞虎队”、“远征军”等)、苏联(援助物资、志愿军人、外交斡旋等方面的协助)、英国和法国(它们提供的游击装备、外交支持、国际呼吁等行动)在内的各种形式的物质和精神援助支持,这些都为我国的抗日斗争注入活力并增添信心。  二、部分国家担心日本壮大随着日军频频深入中国内地,夺取大量土地与资源,甚至妄图实现所谓的“大东亚共荣圈”。欧美国家就开始警惕出来了。 欧美国家之所以是国际大国,无非是他们对全世界的资源掠夺,岂能再坐视一个国家强大,来分一杯羹? 所以,美国等国对其实施多种经济限制措施,如冻结款项、禁运战略物资、断交等。这些限制令日本经济军事遭受重创,面临严峻石油短缺和负担过重问题。 日本被逼入进退维谷之地。一方面日本如果屈从美压,放弃对华侵略,意味着失去已占领土和资源,乃至丧失亚洲霸权;  但如果日本坚持进攻中国,则难免与美国开战,这对实力相对较弱的日本来说难以应对。 权衡之下,日本选择了一个折中的策略,逐渐从对华攻击转向防御态势。目标是守住已占中国领土,寻觅新油气资源以缓解经济危机。 因此,它把矛头指向了东南亚及太平洋,意欲突破英荷法诸国殖民地及美国的菲律宾夏威夷防线。 1941年12月7日,日本强行袭击珍珠港美军基地,引发太平洋战争,也向英荷澳等国宣战,加速了东南亚和太平洋的剧变。  四年后,为了迫使日军投降,尽快结束二战,美国对日本的广岛、长崎投下了原子弹,瞬间造成了日本20多万人的死亡;另外,还有巨大的人力物力损失,以及长期的核辐射影响。 中国政府及共产党领导的抗日武装趁日本抽调主力并分兵乏术之际,加强游击战,发起战略反击,逐步收复领土,进击伪政权,扩大抗日根据地,振奋民族斗志。 中国战区成为反法西斯盟国在世界反法西斯战争中的重要一环,也是日本失败的关键因素之一。 三、优秀的领导人其实我们能战胜日军还有一个重要原因,那便是优秀的领导人。 在日本侵略者的铁蹄践踏下,中国儿女并未低头,在共产党人的引领及激励下,他们挺身而出,投入到了抗击日寇的滚滚洪流之中。  其中一个至关重要的策略便是中国共产党推动的国共合作,成功建立了强大的抗日民族统一战线。 这条独特宽广的战线上,不仅包含了国共双方的军事力量和政府行政机构,更囊括了各种抗日力量。 如各民主党派成员、各社会阶层人士、少数民族、爱国团体以及各界爱国人士和海外华人华侨。 这个凝聚了各股力量的抗日民族统一战线,成为了抗日战争胜利的基础支柱,显示出中华民族对抗外侮的无畏勇气和坚定信心。  中国抗日民族统一战线的形成,促使人民力量得以集聚,形成了众多的抗日阵线。其中,共产党领导的游击队和敌后抗日根据地发挥了决定性的作用。 凭借地形优势和人民群众的鼎力相助,他们采用灵活的游击战术,积小胜为大胜,有效抵御和摧毁了日寇的进攻,极大地挫伤其士气,动摇其统治根基,拓展了抗战的阵地,同时亦有力地支援了正面战场的军事行动。 尽管国民政府在抗战过程中有过消极抗战、固步自封的现象,以及出现过部分投降派份子的负面声音。 但是它始终坚守正面抗战的立场,勇敢地与日寇展开激战,有效牵制了敌人的主力,使其遭受沉重代价,为最终赢得抗日战争的胜利作出了杰出贡献。 來源網址:https://www.toutiao.com/article/7313021691691909683/ |